シュタイナー哲学から読み解く農業の本質

なぜ今、シュタイナー・月・農業なのか

農業とは、本来どこまでを相手にする営みなのでしょうか。

土壌、肥料、気温、水分、日照──。現代農業は、それらを数値化し、管理し、最適化することで大きな発展を遂げてきました。実際、その成果によって私たちは安定した食料供給を享受しています。

しかし一方で、農業の現場に立つ人ほど、次のような感覚を抱いたことがあるのではないでしょうか。

「理屈では説明できないが、今日は何か違う」

「同じ作業をしているのに、結果が微妙に変わる」

「月の満ち欠けで、畑の空気が変わる気がする」

こうした感覚は、長らく「非科学的」「迷信」「気のせい」として扱われてきました。けれども、それらは本当に切り捨てるべきものなのでしょうか。

近代科学は、測定できるものを対象に発展してきました。その姿勢自体は正しく、尊重されるべきものです。しかし、生命という複雑で流動的な存在を前にしたとき、数値だけでは捉えきれない領域が存在するのも、また事実ではないでしょうか。

20世紀初頭、こうした問題意識をいち早く抱き、農業を「宇宙と生命の関係性の中」で捉え直そうとした人物がいます。それが、哲学者・思想家であるルドルフ・シュタイナーです。

シュタイナーは、農業を単なる生産技術とは見ませんでした。彼にとって農業とは、地球と宇宙、植物と人間、物質と精神が交差する「生命の営み」そのものだったのです。その思想の中で、月は特別な位置を占めています。月は単なる夜空の天体ではなく、水や生命のリズムを司る存在として捉えられました。

本記事では、シュタイナーの哲学と農業観を丁寧に紐解きながら、月の影響と農業の関係について考えていきます。

それは、月を盲信するための話ではありません。

また、現代科学を否定するための話でもありません。

むしろ本稿の目的は、科学と感覚、理論と経験、その両方を統合した農業の視点を取り戻すことにあります。

農業とは、土を耕す仕事であると同時に、目に見えないリズムと向き合う仕事でもあります。

月とともに耕すという感覚は、決して過去の遺物ではなく、これからの農業を考えるための重要なヒントになるのかもしれません。

ここから、シュタイナーが見つめた「宇宙的な農業」の世界へ、一歩踏み込んでいきましょう。

ルドルフ・シュタイナーとは何者だったのか

ルドルフ・シュタイナーという名前を聞くと、多くの人は「神秘思想家」「オカルト的な人物」という印象を抱くかもしれません。実際、彼の思想はしばしば誤解され、極端なイメージで語られることが少なくありません。しかし、その実像は、そうした単純な枠には収まりきらない、きわめて複雑で知的な人物でした。

シュタイナーは1861年、現在のクロアチアに生まれ、数学・自然科学・哲学を深く学びました。若き日にはゲーテの自然科学研究の編集に携わり、近代科学と古典思想の両方に精通していたことでも知られています。つまり彼は、科学を否定する立場に立っていたのではなく、むしろ科学を極限まで突き詰めた末に、その限界を見据えた人物だったのです。

シュタイナーが提示した思想体系は「人智学」と呼ばれます。これは、人間を単なる物質的存在としてではなく、「身体・生命・魂・精神」という多層的な存在として理解しようとする試みでした。彼にとって人間とは、自然から切り離された観察者ではなく、自然と連続した存在だったのです。

この視点は、農業観にも強く反映されています。近代農業が「作物=管理すべき対象」として扱ってきたのに対し、シュタイナーは植物を「生命力の流れの中に生きる存在」と捉えました。そこでは、土壌や肥料だけでなく、太陽、月、季節、さらには宇宙のリズムまでもが、植物の成長に関与していると考えられます。

重要なのは、シュタイナーがこうした考えを「信仰」や「思い込み」として提示したわけではない、という点です。彼は一貫して、「観察すること」「感じ取ること」「全体として理解すること」の重要性を説きました。数値化や分解によって得られる知識を否定せず、それに加えて、人間の感覚や直観もまた、重要な認識手段であると考えたのです。

農業とは、本来、自然と人間の関係性の中で営まれる仕事です。そこでは、完全な制御や再現性は存在しません。毎年、同じ畑で同じ作物を育てていても、結果は微妙に異なります。その「揺らぎ」こそが、生命の本質であり、シュタイナーが重視したポイントでもありました。

彼の農業思想は、単なる技術論ではありません。それは、人間が自然とどう向き合うのか、生命をどう理解するのかという、極めて根源的な問いに根ざしています。

この思想の延長線上に、「月」や「宇宙のリズム」が農業と結びついて語られる理由があるのです。

宇宙の中の生命 ― シュタイナーの宇宙観と生命観

ルドルフ・シュタイナーの農業思想を理解するためには、まず彼が「生命」をどのように捉えていたのかを知る必要があります。なぜなら、彼にとって農業とは、単に作物を育てる技術ではなく、宇宙の中で生命がどのように生きているかを扱う行為だったからです。

近代科学は、生命を物質の集合体として分析してきました。細胞、分子、化学反応──それらの研究は大きな成果をもたらしましたが、一方で「生命がなぜ生きているように振る舞うのか」という問いは、依然として完全には説明されていません。シュタイナーは、この点に強い問題意識を持っていました。

彼は生命を、「物質に付随する現象」ではなく、物質を組織し、動かしている力そのものとして捉えました。そして、その生命力は地球内部だけで完結しているのではなく、太陽や月、惑星、星々といった宇宙的存在との関係性の中で働いていると考えたのです。

この宇宙観において、太陽は特別な役割を持ちます。太陽は光と熱をもたらす存在であると同時に、植物に「形」を与える力、すなわち形成力の源とされました。葉が広がり、茎が伸び、構造が整っていく過程には、太陽的な力が働いていると考えられたのです。

一方で、月はまったく異なる性質を持つ存在として位置づけられます。月は自ら光を放つことはありませんが、太陽の光を反射し、リズムを生み出します。シュタイナーは、月を「生命力を動かす存在」、特に水や再生、繁殖に関わる力の担い手として捉えました。

ここで重要なのは、シュタイナーが宇宙を「遠く離れた世界」として見ていなかった点です。彼にとって宇宙は、地上の生命と常に相互作用している、開かれた場でした。植物は地面に根を張りながらも、その成長のリズムを宇宙から受け取っている存在だと考えられたのです。

この視点に立つと、農業の意味は大きく変わります。畑は、単なる生産の場ではなく、宇宙的な力が地上に現れる舞台となります。農家は、肥料や水を与える管理者であると同時に、その場に流れ込むリズムを感じ取り、調整する存在となるのです。

シュタイナーが強調したのは、「支配」ではなく「調和」でした。自然を思い通りに制御するのではなく、すでに存在している生命の流れを理解し、それを妨げないように関わること。そのためには、数値や理論だけでなく、人間の感覚や直観も重要な役割を果たします。

この宇宙観と生命観こそが、後に語られる「月と農業」というテーマの土台となります。月は迷信的に持ち出された存在ではなく、生命のリズムを読み解くための重要な鍵だったのです。

月とは何か ― 水・生命・リズムの支配者

私たちは日常の中で、月を「夜空に浮かぶ天体」として何気なく眺めています。しかし農業の文脈において、月は単なる風景ではありません。月は古来より、水の動き、生命の循環、時間のリズムを司る存在として、人類の営みに深く関わってきました。

まず、もっとも分かりやすい月の影響は「潮汐」です。月の引力によって海水が引き寄せられ、満ち引きが起こることは、現代科学によっても明確に説明されています。重要なのは、地球上の生命の多くが水を主体として成り立っているという事実です。植物も人間も、その体内の大部分は水で構成されています。つまり、月は海だけでなく、あらゆる生命の“内なる水”にも影響を及ぼしている可能性があると考えるのは、決して突飛な発想ではありません。

シュタイナーは、この点に強い注目を向けました。彼は月を「生命力を動かす存在」、特に流動性・再生・繁殖に関わる力の象徴として捉えています。太陽が形を与える力だとすれば、月はその形の中を満たし、循環させる力だという考え方です。

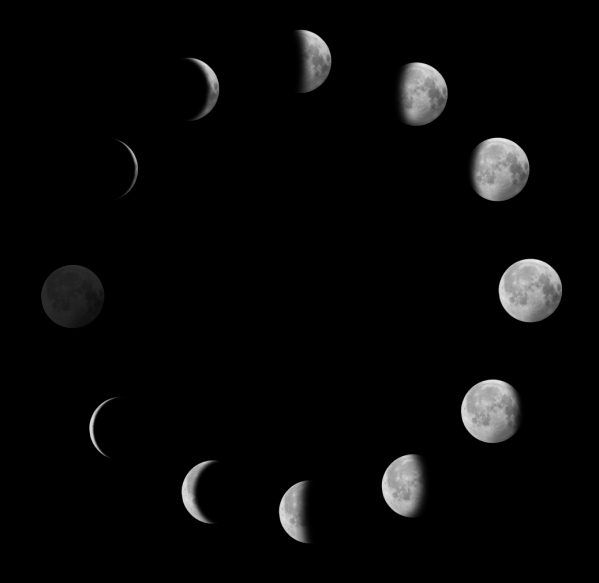

月の満ち欠けは、約29.5日の周期で繰り返されます。この周期は、人間の女性の月経周期と近く、また多くの生物の繁殖リズムとも重なります。偶然と片づけることもできますが、人類は長い歴史の中で、この一致を「意味のあるもの」として受け取ってきました。実際、農耕社会では太陰暦が用いられ、種まきや収穫の時期は月の動きと深く結びついていました。

農業において月が重視される理由は、もう一つあります。それは、植物の水分移動と成長のリズムです。満月に向かう時期は、引力の影響によって水分が上へと引き上げられやすくなり、地上部の成長が活発になると考えられてきました。一方、新月に向かう時期は、力が内側や地下へと向かい、根の働きが重視されるとされます。

こうした考え方は、現代の科学的実験によって完全に証明されているわけではありません。しかし、重要なのは「証明されていない=存在しない」と即断しない姿勢です。生命は極めて複雑なシステムであり、単一の要因だけで結果が決まるものではありません。月の影響は、気温、湿度、土壌、生物活動などと重なり合いながら、微細な調整として働いている可能性があります。

シュタイナーが月を重視したのは、月が「支配する存在」だからではありません。月は、生命がリズムを持って存在するための調律装置のような役割を果たしていると考えられていたのです。一定の周期で満ち、欠け、また満ちる。その繰り返しが、生命に呼吸のようなリズムを与えているという視点です。

農業とは、このリズムの上に成り立つ営みです。作物は機械のように成長するのではなく、揺らぎを含んだ時間の中で育ちます。月を意識するという行為は、その揺らぎを排除することではなく、生命が本来持っている時間感覚に人間が歩み寄ることとも言えるでしょう。

シュタイナーの農業講座とバイオダイナミック農法の思想

1924年、ルドルフ・シュタイナーは、ドイツ・コーバーヴィッツ(現ポーランド)において、全8回からなる「農業講座」を行いました。これが、後にバイオダイナミック農法と呼ばれる思想と実践の出発点となります。重要なのは、この講座が「新しい農法のマニュアル」を示す場ではなかったという点です。シュタイナーが提示したのは、農業をどう理解するかという根本的な視座でした。

当時すでに、化学肥料の使用拡大によって土壌の衰えや作物の質の低下が指摘されていました。農家たちは直感的に危機を感じていたものの、それを言語化する理論を持っていませんでした。シュタイナーは、その違和感に対し、農業を「生命の全体システム」として捉え直すことで応えようとしたのです。

彼の農業観の中心にあるのが、農場=ひとつの生命体という考え方です。土壌、植物、動物、人間、微生物、そして太陽や月といった宇宙的要素まで含めて、農場は相互に関係し合う有機的な存在であるとされました。したがって、外部から資材を大量に投入して成り立つ農業ではなく、内側の循環が健全に保たれる農業が理想とされたのです。

この思想を象徴するのが、バイオダイナミック農法で用いられる「プレパラート」です。牛糞や石英、薬草などを特定の方法で処理し、土や作物に施すこれらの手法は、しばしば奇抜に見られがちです。しかしシュタイナー自身は、これを「魔法の薬」として語ったわけではありません。プレパラートは、土壌と宇宙的リズムとの関係性を調整する“媒介”として位置づけられていました。

特に月は、これらの実践と深く結びついています。施用のタイミングや作業の選択において、月の満ち欠けや天体の配置が考慮されるのは、作物の生命活動が宇宙的リズムと共鳴しているという前提があるからです。ここで重視されているのは、即効性のある効果ではなく、長期的に生命力を高めていく視点です。

シュタイナーの農業講座が今なお読み継がれている理由は、そこに具体的な技術以上のものが含まれているからでしょう。それは、「人間は自然をどこまで理解し、どう関わるべきか」という問いです。自然を支配する主体としてではなく、生命の流れの一部として関わる姿勢。その思想が、バイオダイナミック農法の根底にあります。

月や宇宙のリズムを農業に取り入れるという発想は、効率や再現性を最優先する現代農業の価値観とは、しばしば衝突します。しかし、だからこそこの思想は、農業の本質を問い直す力を持っているとも言えるでしょう。

[補足] シュタイナーの人智学とは何か

人智学(Anthroposophy)は、ルドルフ・シュタイナーによって20世紀初頭に体系化された思想です。一言で言えば、人智学とは「人間が人間自身を深く知るための学問」であり、同時に自然・社会・宇宙との関係を総合的に理解しようとする実践的な知の体系です。

シュタイナーは、人間を単なる物質的存在としてではなく、身体・生命・魂・精神という多層的な存在として捉えました。人間の身体は物質界に属しますが、成長や再生を司る生命力(エーテル的側面)、感情や欲求を生み出す魂(アストラル的側面)、そして自由な意志と自己認識を担う精神(自我)によって成り立っていると考えます。人智学の根本には、「人間は宇宙の一部であり、同時に宇宙を認識する主体である」という視点があります。

この思想の特徴は、知識を机上の理論で終わらせない点にあります。シュタイナーは、思考・感情・意志を鍛える内的修練を通して、世界をより深く認識できると説きました。つまり人智学は、「信じる思想」ではなく、「育て、体験する認識の道」なのです。観察とは客観的に切り取る行為ではなく、対象と関わり合いながら理解を深める“参加型の認識”だとされます。

人智学はその思想を、教育(シュタイナー教育)、医療、芸術、社会思想、そして農業へと展開していきました。特に農業分野では、自然を支配する対象ではなく、生命のプロセスが交差する場として捉えます。土壌、植物、動物、人間、さらには天体のリズムまでを含めた全体性の中で、農業は成り立つと考えられました。この視点は、後にバイオダイナミック農法として具体的な形をとります。

また人智学の中心には、「人間の自由」という思想があります。外から与えられた規範に従うのではなく、理解し、納得し、自ら選び取ること。その自由な判断と責任こそが、人間を人間たらしめるとシュタイナーは考えました。自然や社会との調和は、命令や管理ではなく、理解と共感から生まれるという立場です。

現代社会は、効率や数値、スピードを重視するあまり、生命の質や意味を見失いがちです。人智学は、そうした時代に対して、「人間とは何か」「生きるとはどういうことか」を静かに問い直します。人間と自然、精神と物質を分断せず、再び一つの流れとして捉え直そうとする思想――それがシュタイナーの人智学なのです。

次回に続きます。