イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方

なぜ生理障害を知ることが重要なのか

トマト栽培をしていると、順調に育っていたはずの株に突然異変が起きたり、形の悪い果実が実ったりすることがあります。病害虫でもないのに葉が縮れたり、果実の尻が黒く腐ったり、内部に空洞ができたりといった症状に出会ったことはありませんか? これらは「生理障害」と呼ばれるもので、目に見える病原菌が原因ではなく、環境条件や栄養バランスの乱れ、あるいは植物の生理的なストレスによって引き起こされます。

生理障害のやっかいな点は、病害と違って「薬で治すことができない」というところです。また、一度発症してしまうとその果実は元に戻ることができず、収量や品質に大きなダメージを与えてしまいます。とくに高温や乾燥などの気象条件に左右されやすいトマト栽培において、生理障害は避けて通れない課題です。

しかし、生理障害は決して予測不能なものではありません。正しい知識と観察眼をもっていれば、症状のサインを早期に読み取り、適切な対処や予防を行うことができます。たとえば、果実の尻が黒くなったときはカルシウム不足、葉が内側に巻いたときは高温や窒素過多など、それぞれに明確な原因と対策があるのです。

このブログでは、トマトに現れる代表的な生理障害の症状を具体的に紹介しながら、その原因と実践的な対策を分かりやすく整理していきます。生育中にトマトが発する声なき声を聞き取ることで、より安定した収量と美味しい果実づくりに近づけるはずです。

それでは、まずは果実に現れる代表的な生理障害から見ていきましょう。

果実に現れる代表的な生理障害

トマトの果実に現れる生理障害は、栽培者がもっとも気づきやすく、また商品価値に直結する重要なサインです。外見に異常が出るだけでなく、内部品質の低下にもつながるため、的確な見極めと早期対策が求められます。ここでは代表的な果実の生理障害とその原因・対策について詳しくご紹介します。

尻腐れ果

尻腐れ果(しりくされか)とは、トマト果実のお尻の部分(花落ち部)が黒く変色し、やがて腐っていく生理障害のことです。病気ではなく、栄養バランスや環境条件による生理的な異常です。

症状

- 果実のお尻部分が黒く変色

- 初期は水がにじんだような斑点

- 進行すると乾いた黒色の腐敗部分になる

- 痛んだ果実は収穫できず、商品価値がなくなる

原因

1. カルシウム(Ca)不足

- 根からの吸収不足、または果実への移行不足

- トマトはカルシウムを十分吸収できないと細胞壁が弱くなり、尻腐れが発生します。

2. 土壌の乾燥・急な潅水

- 乾燥するとカルシウムの吸収が阻害される。

- その後に急に水を与えると吸収バランスが乱れ、障害が出やすい

3. 窒素過多

- 窒素肥料を多く与えると葉の成長が過剰になり、カルシウムが葉に偏ってしまい、果実に届かなくなる。

4. 高温・乾燥

- 高温によって根の活動が弱まり、カルシウム吸収が阻害される。

発生しやすい時期

・トマトの尻腐れ果は、1〜2番果など初期果実で発生しやすく、特に高温・乾燥・潅水ムラが起こりやすい初夏や梅雨明けの時期に多発します。

・根の吸収力が未熟な時期にカルシウムの供給が不足すると、果実のお尻部分が黒く変色しやすくなります。

・窒素過多や急な潅水も誘因となるため、安定した水管理とCa補給が重要です。

対策

1. 安定した水管理

- 潅水のムラをなくす

- 過乾燥や急な潅水を避けて、根にストレスを与えない

2. カルシウムの補給

- Ca入りの液肥や葉面散布(例:酢酸カルシウム、硝酸カルシウム)

- カルシウム資材を元肥に使用するのも効果的

3. 窒素過多の回避

- 肥料設計を見直す(特にチッソ:リン:カリのバランス)

- 成長初期に窒素を与えすぎない

4. 根の健全性を保つ

- 土壌環境を良くし、根張りを強くする

- 腐植や有機物を適度に混ぜ、微生物環境を整える

発生後の対応

・尻腐れ果が発生した後は、まず被害果を早めに除去し、株の負担を軽減します。

・カルシウムを含む葉面散布剤を施用し、吸収を促進します。

・潅水を安定させ、過度な乾燥や過湿を防ぎ、根の健康を保ちましょう。

・過剰な窒素肥料は控えるようにします。

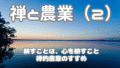

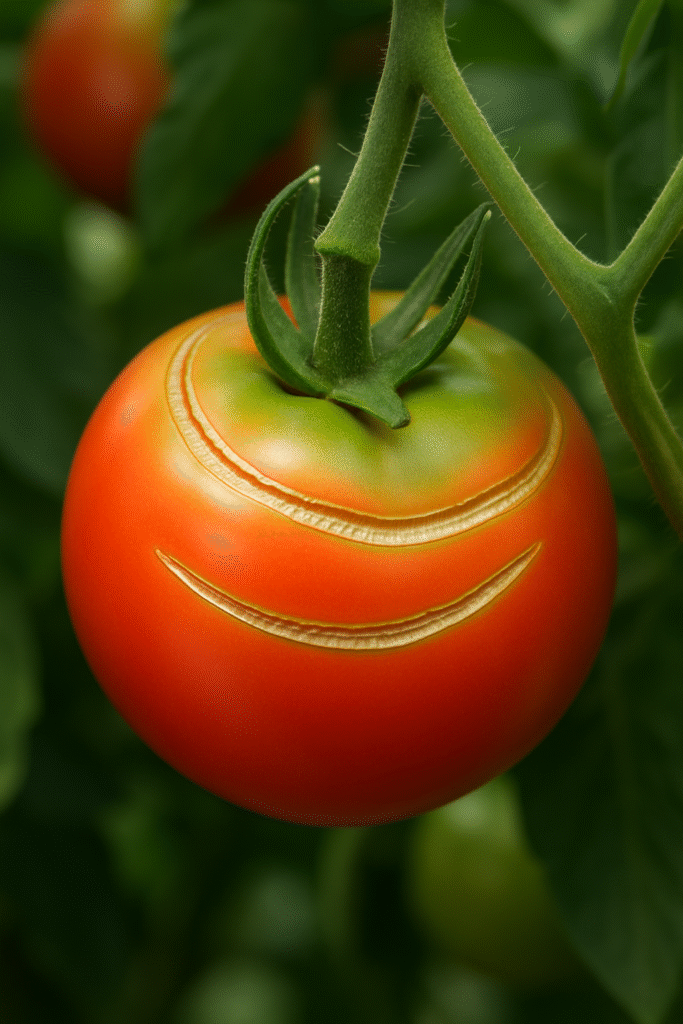

裂果(れっか)・ひび割れ果

裂果とは、トマトの果実の皮が割れてしまう生理障害のことです。主に収穫前の果実で起こり、裂けた部分から腐敗が進むため、商品価値が著しく低下します。

症状

裂果には主に以下の2タイプがあります:

① 環状裂果(リング状に割れる)

- 果頂部(お尻側)から水平に一周するように割れる

- 比較的浅い亀裂

② 放射状裂果(縦に割れる)

- 果梗部(ヘタ側)から放射状に割れる

- 裂け目が深くなりやすく、腐敗や病気の原因に

原因

1. 急激な水分変化

- 乾燥状態が続いたあとに大雨や過剰灌水があると、果実が一気に水を吸って膨張

- 果皮の伸びが追いつかず、皮が破れて裂果する

2. 肥料の過多・不均衡

- 窒素(N)やカリ(K)が過剰だと、果実が急激に大きくなり、皮が裂けやすくなる

- 特にカリ不足だと、果皮が弱くなり裂果リスクが高まる

3. 温度変化・日射

- 日中高温・夜間低温などの急激な温度差があると、果実の成長速度が不安定になり、裂果の引き金になる

- 強い直射日光による日焼け果から二次的に裂けることもある

4. 品種の特性

- 皮の厚さや弾力は品種により異なる

- 割れにくい品種と割れやすい品種がある(例:ミニトマトは割れやすい品種が多い)

発生しやすい時期

- 梅雨明けや台風後の急な降雨

- 成り疲れしている株

- ハウス栽培の潅水切り戻し直後

対策

1. 水管理を安定させる

- 乾燥と潅水の差を減らす

- 点滴チューブや自動潅水システムの導入

- マルチフィルムで土壌の乾燥を防ぐ

- 雨除けハウスで直接雨水が当たるのを防ぐ

2. 肥料のバランスを見直す

- チッソを与えすぎず、リン酸・カリのバランスを取る

- 特にカリウム(K)をしっかり供給することで、果皮の強化が期待できる

3. 果実の急激な肥大を避ける

- 成長スピードを穏やかに保つ

- 温度管理や遮光ネットの使用も効果的

4. 割れにくい品種を選ぶ

- ミニトマトや中玉などでは裂果に強い品種(例:千果、アイコなど)を選ぶ

発生後の対応

- 裂果果は早めに収穫・除去する(病害の原因になる)

- 果実表面の傷口から灰色かび病や軟腐病などが侵入しやすくなるため、圃場衛生に注意

- 被害が多発する場合は、根本的な潅水管理と肥料設計の見直しが必要

空洞果

空洞果(くうどうか)とは、トマトの果実の内部に空洞ができる生理障害のことです。

外見からは気づきにくいこともありますが、切ってみると種の周囲のゼリー状の部分(ゼリー室)が発達せず、空洞になっていたりスポンジ状になっていたりします。

症状

- 外観は正常に見えるが、内部に空洞がある

- 種子が少なかったり、種子が全く形成されていない

- ゼリー室(胎座)がスポンジ状または白っぽく空洞になっている

- 空洞のある部分は食味も落ち、品質・商品価値が低下

原因

空洞果の発生には、果実形成初期の環境や栄養バランス、受粉・受精の状態が大きく関係します。

① 低温・日照不足

- 開花期や着果初期に低温(特に夜温15℃以下)や曇天が続くと、正常な受精が妨げられる

- 受精不良により種子が形成されず、ゼリー室が発達しない

② ホルモン処理の不適切

- ジベレリンやトマトトーンなどを奇形花や未熟な花に処理すると、受精を伴わない着果(単為結果)となり、空洞果が起きやすくなる

③ カリウムやホウ素の欠乏

- カリ(K)不足:細胞分裂や果実肥大がうまくいかず、果肉が正常に詰まらない

- ホウ素(B)不足:受粉・受精に関わる機能が低下

④ 株の草勢バランスの乱れ

- 窒素過多で茎葉ばかり茂る(徒長)状態になると、花や果実への栄養が偏り、内部構造が不完全になる

発生しやすい時期

| 発生時期 | 条件 |

| 1番果・2番果 | 株が未成熟、奇形花が多い、寒さの影響 |

| 春先・晩秋のハウス | 夜温の低さ、日照不足、加温不足 |

| 高糖度トマト | 品種特性上、空洞果が出やすい傾向 |

対策

1. 受粉・受精を正常に行わせる

- 低温期にはマルハナバチや電動ブラシによる人工授粉を補助

- 受粉できているかどうかを目視で確認

- 奇形花にはホルモン処理を避ける

2. ホルモン処理の適正管理

- 処理濃度・時期を守る(ジベレリンなら5〜10ppm程度)

- 必ず開花後1日以内の正常花に処理

- ホルモン処理と自然受粉を併用しない(どちらかに統一する)

3. 適切な施肥設計(特にカリ・ホウ素)

- カリウム:細胞の充実・果肉の肥厚に不可欠

- ホウ素:花粉の形成や受精に関与

- カリ欠乏の兆候(葉縁の黄化・巻き)を見逃さない

- ホウ素は微量でも効果があるが、過剰にも注意

4. 株の健全な生育管理

- 過剰な窒素施肥を控える

- 草勢が強すぎる場合は潅水を控える・摘葉の工夫

- 適正な温度管理(夜温18℃前後が理想)

5.品種による傾向

- ミニトマトよりも大玉トマトや高糖度系品種で発生しやすい傾向

- 特にフルーツトマト栽培(ストレス栽培)では、水分管理の難しさから空洞果のリスクが高まる

発生後の対応

・空洞果が発生した後は、発生果を早めに摘み取り、樹勢を整えます。

・カリやホウ素、カルシウムなどの欠乏が疑われる場合は、速効性の葉面散布や追肥で補いましょう。

・高温や急激な環境変化を避けるため、換気や遮光対策も重要です。

・適正な着果負担と潅水管理を心がけ、果実の肥大を安定させることで再発を防ぎます。

芯腐れ果

芯腐れ果(しんくされか)とは、トマトの果実の内部、特に中心部(維管束や胎座)が黒く変色・腐敗する生理障害の一種です。

外見は一見正常に見えることも多いですが、カットしてみると中の芯部分が黒く変色・腐敗しており、出荷や食用に適さない状態となります。

症状

- 果実の内部の中心部分(胎座・維管束)が黒〜褐色に変色

- 時にスポンジ状の白い組織になる場合も(空洞果と混在)

- 外見からは分かりにくいが、果実が軽く、持った感じがスカスカな印象になることも

- 果実をカットすると中心部分が黒く腐っている

- 進行すると腐敗臭を伴い、果実全体に広がる

原因

芯腐れ果の原因は、主に栄養バランスの不良や生育環境のストレスに起因します。以下に代表的な原因を挙げます。

1. カルシウム(Ca)不足

- カルシウムは細胞壁を形成するために重要な要素です。

- 特に果実の成長期にカルシウムが足りないと、内部組織が壊れやすくなり、腐敗しやすくなります。

- 尻腐れ果と同様、Ca不足は芯腐れ果にも直結します。

2. ホウ素(B)欠乏

- ホウ素はカルシウムの移動を助ける微量要素です。

- 欠乏すると、細胞間の連結が弱くなり、果実内部が崩壊しやすくなります。

3. 高温・乾燥・急な水分変化

- 高温時にはカルシウムやホウ素の吸収が阻害されやすくなります。

- また、乾燥が続いたあとに急に潅水するなど水分変化が激しいと、カルシウムが十分に果実へ届かず、内部腐敗を引き起こします。

4. 窒素過多

- 窒素肥料を過剰に施すと、葉や茎の成長が優先され、果実へのカルシウム移動が減少します。

- これにより、果実内部の細胞が壊れやすくなり、芯腐れの原因になります。

5. カリウム不足または過剰

- カリウムは果実の品質や糖度に関与しますが、過剰になるとカルシウムの吸収が阻害されるため、Ca不足と同様の問題が起こります。

発生しやすい時期

・芯腐れ果は、トマトの1〜2番果など初期の果実に多く発生しやすく、特に高温・乾燥が重なる5〜7月や梅雨明けの時期に多発します。

・株が未熟で根の吸収力が弱い時期や、乾燥後に急な潅水を行った場合など、カルシウムの供給が不安定になると発生リスクが高まります。

・冬の加温栽培でも高温・低湿環境下で発生することがあり、潅水管理とCa補給のタイミングが重要です。

対策

1. カルシウムの安定供給

- Ca入り肥料の施用(硝酸カルシウム、酢酸カルシウムなど)

- 葉面散布も有効(週1回程度が目安)

2. ホウ素を適量施用

- 微量要素のホウ素(B)を含む肥料を使用(過剰は毒になるので注意)

- 土壌分析でホウ素濃度を確認するのが理想的

3. 安定した水管理

- 過乾燥・過湿を避けて、根にストレスを与えない潅水管理

- 点滴灌水などで少量ずつこまめに与える方法が有効

4. 肥料設計の見直し

- 窒素の過剰施用を避ける

- カリウムとのバランスを重視(Ca:K:Mgのバランス)

5. 環境制御(ハウス栽培の場合)

- 高温時は遮光・換気で温度を下げる

- 蒸散を促すための湿度管理も重要

6. 品種による発生傾向

- 中玉・大玉トマトで発生しやすい傾向があります。

- ミニトマトではあまり見られませんが、着果過多や根の障害があると発生することもあります。

発生後の対応

- 芯腐れ果は外見から判別しづらいため、定期的に果実をカットして内部チェックすることが必要です。

- 見つけたら早めに収穫して除去し、病害の蔓延を防ぎます。

- 株全体で複数果に出ている場合は、栽培環境や肥料設計を見直すサインです。

チャック果・窓あき果

チャック果、窓あき果とは、トマトの果実表面にできる縦方向の裂け目や溝、実の一部が裂けて、中身が露出したように見える生理障害です。

その見た目が、まるでファスナー(チャック)のように見えることから「チャック果」と呼ばれています。軽症の場合にはチャック果、重症化すると窓あき果になります。

症状

- 果実のヘタ(果梗部)から下へ向かって、縦に裂けたような筋や割れ目が入る(チャック果)

- 溝は深さや長さにばらつきがあり、浅い場合は皮がくぼむ程度、重度になると果肉が露出するほど深く割れる(窓あき果)

- 多くの場合、果実は変形せずに育つが、外観が悪く商品価値が下がる

- 裂け目から病気(灰色かび病や軟腐病)などが侵入するリスクもある

原因

チャック果、窓あき果の発生原因は、開花から着果直後の異常な成長や花の奇形が中心です。

1. 奇形花(多雌花など)による異常着果

- 通常1本であるべき雌しべが**2本以上ある「多雌花」**では、果実の中心に裂け目ができやすくなる

- 花の中の器官が不均衡であると、果皮の形成も不完全になり、筋状の溝が生じやすい

2. ホルモン処理(ジベレリンなど)の過剰・誤処理

- 人工的に果実を着果させるためのホルモン剤(ジベレリン)処理の濃度や時期が適切でないと、果実成長のバランスが崩れる

- 特に奇形花にホルモン処理をすると、発生率が高まる

3. 低温・日照不足(花芽分化期〜開花期)

- 開花・着果の時期に低温や曇天が続くと、花の形成が不完全になり、チャック果、窓あき果の素地ができやすくなる

4. 品種特性

- チャック果、窓あき果は品種によって出やすさに差があり、特に大型果トマトや高糖度系品種に多く見られる傾向があります

発生しやすい時期

- 特に1番果・2番果に多く発生します(株が未成熟な時期で、奇形花も多いため)

- 低温・日照不足の環境が続く春先、冬のハウス栽培など

対策

1. 奇形花・多雌花を摘花する

- 多雌花やがくの多い奇形花は着果させずに取り除く

- 特に1番花は奇形が多いため、慎重に観察し、正常花だけを残す

2. ホルモン処理の適正化

- ジベレリンやその他のホルモン処理を行う際は:

- 適正濃度(例:ジベレリン5〜10ppm)

- 適切な処理タイミング(開花後1〜3日以内)

- 奇形花にはホルモン処理をしないのが基本

3. 環境の安定化

- 低温・曇天が続く時期は加温・補光などの対応を

- 土壌水分や肥料バランスも整えて、ストレスの少ない生育環境を作る

4. 発生しにくい品種を選ぶ

- チャック果、窓あき果が出やすい品種は避け、裂果・形状異常に強い品種を選ぶ(品種カタログに記載されていることが多い)

発生後の対応

- 発生した果実は、早めに収穫・除去する(病害を防ぐ)

- 出荷には適さないが、家庭用・加工用としては利用可能なことも

- 果実の内部には異常がないことが多い

乱形果

乱形果とは、正常なトマトの形(丸型・やや扁平など)から大きく外れ、歪んだり複雑な形をした果実のことです。栽培環境や植物の成長状態によって発生します。

症状

- 果実が歪む、ねじれる、裂けるような形になる。

- 果頂部(先端)がとがったり、へこんだり、複数の突起が現れる。

- モザイク状の奇形花から、先端がいくつにも分かれる「多心果」になる。

- 萼(がく)が大きく、果実の形と不調和を起こす。

- 内部に空洞を伴う場合もある。

見た目の悪さから市場価値が下がり、販売が難しくなるため注意が必要です。

原因

乱形果の原因は複合的で、以下のような生理的・環境的要因が関係します。

1 低温障害(特に花芽分化期)

- 育苗中や定植初期に最低気温が10℃以下になると、花芽の形成に異常が起こりやすくなります。

- 特に第1~第2果房で多く見られる。

2 チッソ過多

- 窒素肥料が多すぎると、樹勢が強くなり、花芽の分化不良や奇形花の発生を引き起こします。

3 奇形花(モザイク花)

- 花が複数癒合して形成されると、果実も複数の心室を持ち、多心果や歪んだ形になります。

4 着果時のストレス

- 急激な水分変化や高温・低温などの環境ストレスによって、正常な果実形成が妨げられます。

5 ホルモンバランスの乱れ

- 着果調整剤の使用やストレスによる植物ホルモンの異常が、形態異常を引き起こすことがあります。

発生しやすい時期

- 定植直後〜最初の果房(第1~3果)で最も多く発生します。

- 春先や晩秋など、夜温が低い時期に顕著。

- 早植えや加温栽培で、昼夜の温度差が大きいと発生リスクが高まります。

対策

以下のような予防策・管理を行うことで、乱形果の発生を大きく減らすことができます。

| 対策項目 | 内容 |

| 温度管理 | 育苗期から定植初期にかけて夜温12~15℃以上を保つ。低温障害を避ける。 |

| 肥料設計 | チッソの過剰施肥を避け、リン酸・カリとのバランスをとる。初期生育は控えめに。 |

| 健全な苗づくり | がっちりした根張りの良い苗を使う。過湿や徒長を避ける。 |

| 奇形花の除去 | 花弁が重なっていたり、雌しべが複数ある花(モザイク花)は早めに摘花する。 |

| 環境ストレスの軽減 | 過乾燥や急激な潅水を避け、換気や遮光で環境を安定させる。 |

| 着果制御 | 無理な着果を避け、花数や果実数を適正に管理する。 |

発生後の対応

- 発生した乱形果は早めに摘果して、樹の負担を減らします。

- 肥料や潅水管理を見直して樹勢をコントロールします。

- 同時に、次の果房の花を観察し、モザイク花などがあれば事前に除去。

- 栄養バランスを整えた施肥と、昼夜の温度差の軽減(加温・換気)を意識します。

補足

- 大玉品種や桃太郎系統では比較的多く見られます。

- 促成栽培・半促成栽培など、低温期にスタートする栽培で発生リスクが高くなります。

果実にあらわれるこれらの症状は、トマトからの「助けて!」というサインです。見た目の変化を敏感に捉え、その背景にある栄養や環境のアンバランスを推理することが、プロの目を養う第一歩です。

次章では、葉や茎にあらわれる生理障害について詳しく見ていきましょう。