耕すことは、創造すること ― 宮沢賢治に学ぶ芸術と農業の融合

前に「宮沢賢治と農業」というタイトルのブログを書いたのですけど、今回はその続編です。

大地と芸術 ― ふたつの根源を結ぶもの

芸術と農業。

一方は美を創造する行為、もう一方は命を育む営み。

一見まったく異なるように見えるこの二つの道は、実は人間の最も根源的な営みとして、深く深くつながっています。

芸術とは、目に見えないものを形にする力です。

人間の内なる衝動、自然への感動、死と再生の循環への畏敬――それらを色や音や言葉や形に宿らせるのが芸術の本質です。

農業もまた同じです。

一粒の種をまき、土を耕し、季節の風に耳を澄ませながら命を育むという営みは、自然という大いなる存在との共同作業であり、見えない力との対話であり、長い時間の中で完成していく「生の芸術」だと言えるでしょう。

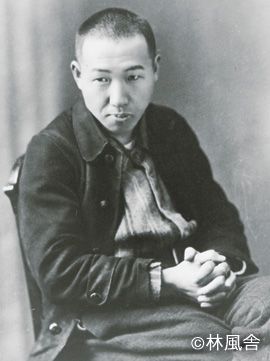

この二つを見事に融合させた人物が、宮沢賢治です。

彼は、詩人でありながら農学校の教師であり、農民芸術運動の先駆者でした。

彼の代表作『農民芸術概論綱要』には、「農民は芸術家であるべし」という言葉が記されています。

それは、農作業という日常の中にこそ真の芸術性が宿るという信念であり、人間の生き方そのものが芸術になり得るという強い祈りでもあります。

現代において、芸術は都市のギャラリーやコンサートホールの中で鑑賞され、農業は市場と経済の論理の中で効率化されています。

しかし、私たちはいま、もう一度問い直す時に来ているのではないでしょうか。

人間にとって本当の「美」とは何か。

命を育てるとはどういうことか。

自然との関係をどう築き直すべきか。

本ブログでは、「芸術と農業」というテーマを通して、宮沢賢治の思想を軸に、芸術の本質と農業の哲学的意味を探っていきます。

そして、現代において両者をどう再統合していけるのか、その可能性をともに考えたいと思います。

美をつくるとは、生きること。

土を耕すとは、世界を描くこと。

私たち一人ひとりが、自分の人生という大地に、美しい種をまく芸術家であると信じて――。

芸術の本質とは何か

芸術とは、一体何なのでしょうか。

美しいものをつくること。人を感動させること。心を揺さぶるもの。

私たちは芸術という言葉を聞いたとき、絵画や音楽、文学や舞台など、いわゆる「作品」としての芸術を思い浮かべがちです。しかし、その本質は、もっと深く、もっと根源的な場所にあります。

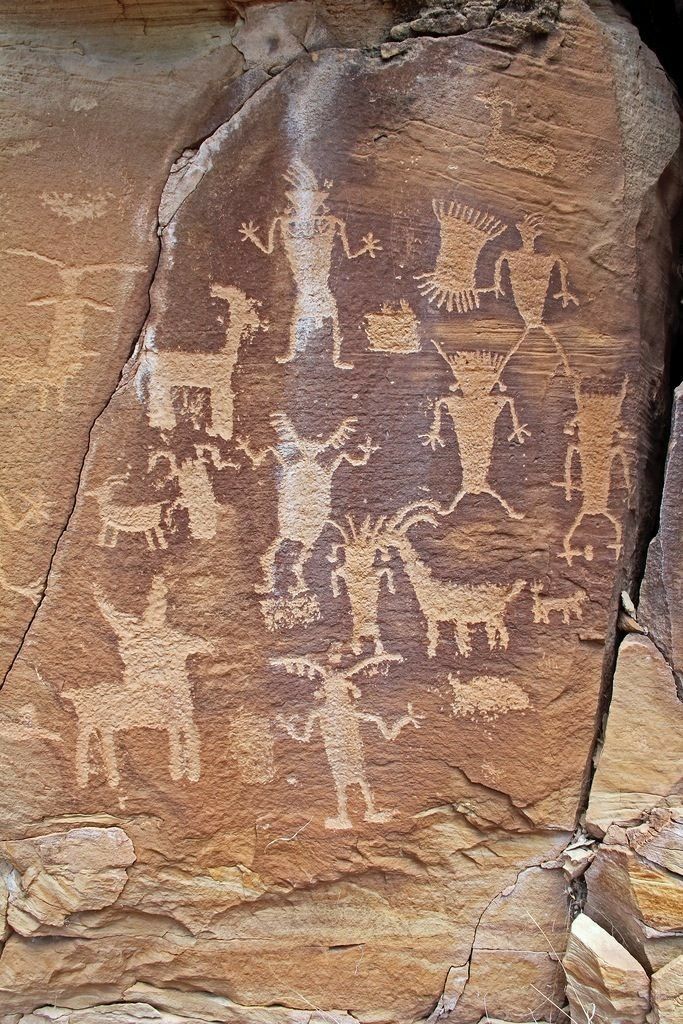

芸術の始まりは、きっと「祈り」だったのではないでしょうか。

古代の壁画、土器の模様、原始の太鼓――そこには生活と死、自然と人間の関係をつなぐための「形」が刻まれていました。

それは単なる装飾ではなく、「生きるとは何か」を問う、人間の魂の叫びでした。

芸術の究極の本質とは、「見えない真実を、形にすること」だと私は考えます。

それは、まだ言葉にならない思い。

言葉にならない悲しみや歓び。

宇宙のリズム、自然の気配、魂の震え。

それらを「音」や「色」や「物語」や「舞」として、誰かに手渡す行為こそが、芸術なのです。

宮沢賢治もまた、芸術の本質を深く見つめたひとりでした。

彼にとっての芸術とは、単なる娯楽や技巧の発揮ではなく、「人々の幸福のために祈る手段」だったのです。

『農民芸術概論綱要』の中で、彼はこう記しています。

「いまやわれらは新たに正しき道を行き われらの美をば創らねばならぬ」

賢治にとって芸術とは、「新たな時代のこころ」を育むものであり、社会や人々の魂を癒し、励まし、再生させる力を持ったものとして捉えられていました。

それは「個人の表現」ではなく、「人々への贈り物」であり、「宇宙の意志に応答する魂の営み」でもあったのです。

このように考えると、芸術とは何かという問いは、私たちが「いかに生きるか」という問いとつながってきます。

たとえ絵筆を握らなくても、音符を書かなくても、

子どもに歌を歌って聞かせる母の声、

季節ごとに花を飾る手、

土を耕し、種をまき、実りを祝う姿――

それらすべてが、芸術的な営みだと言えるのではないでしょうか。

芸術は、特別な才能を持つ人のものではありません。

それは、誰もが持っている「感じる力」と「かたちにする力」から生まれるのです。

美しい風景に心を動かされるとき、

人の言葉に涙がこぼれるとき、

自分の手で何かを作り出し、誰かがそれを喜んでくれるとき――

私たちは皆、芸術家なのです。

そして、その感性は、農業という営みにおいても、確かに息づいています。

次章では、農業の本質を見つめながら、そこに宿る「創造」と「美」を紐解いていきましょう。

農業とは何か ― 自然と共にある創造行為

私たちは「農業」と聞くと、まず「食べ物を育てる仕事」という実用的な側面を思い浮かべます。確かにそれは正しいのですが、もしそれだけだとしたら、農業はただの労働や産業になってしまいます。

けれども、農業の本質には、もっと深くて、静かで、美しいものが流れているのです。

それは、自然との対話であり、命を預かる責任であり、何より「創造する」という人間本来の営みです。

農業は、土を耕すことから始まります。

土とは、生命の記憶が堆積した場所です。

そこに種をまき、太陽と水と風に耳を澄ましながら、芽吹きと成長を見守っていく。

そのプロセスには、人間の意志と自然の力が交錯する「コラボレーション」があります。

作物が育つのは、人の力だけではありません。

自然のリズム、天候、土壌微生物、昆虫たち――あらゆる存在が複雑に関わり合いながら、ひとつの命を形づくります。

農業とは、その壮大なネットワークに身を委ね、調和のなかで生きる術を学ぶことなのです。

宮沢賢治は、「農業は祈りであり、芸術である」と語りました。

これは決して比喩ではなく、彼にとって農作業そのものが宇宙との交感だったのです。

『春と修羅』や『ポラーノの広場』には、農作業に励む人々の姿と、そこに宿る詩情が生き生きと描かれています。

彼は、土を耕す人々が「ただ食べるため」に働いているのではなく、

「世界全体の幸福」に向けて祈るように汗を流す存在であるべきだと信じていました。

つまり、農業とは、ただ作物を育てるのではなく、「人間と自然の調和を体現する行為」であり、それ自体が「生の表現=芸術」なのです。

そしてまた、農業の営みには「時間」と「繰り返し」という芸術的要素が宿っています。

四季の巡りとともに、同じようでいて二度と同じにはならない営み。

まるで音楽のように、リズムと変化のなかで、命が響き合うのです。

現代において、農業は工業的な枠組みに押し込まれ、効率性や収益性ばかりが追求されがちです。

しかし、本来の農業とは、自然の営みに寄り添い、命を敬い、美しさを感じる感性を育てる場であり、

人間の「芸術的な感受性」を取り戻すには最も適した職業なのではないでしょうか。

種をまくという行為は、未来への希望を植えること。

収穫とは、その希望が結実したことへのごほうび。

農業は、最も原始的で、最も普遍的な「創造(クリエイト)」です。

そこにこそ、芸術と深く響き合う本質が存在しているのです。

次章では、宮沢賢治の代表的思想である『農民芸術概論綱要』をもとに、

彼がどのように「芸術」と「農民」の未来を描いていたのかを、さらに深く探っていきましょう。

宮沢賢治と「農民芸術概論綱要」の核心

宮沢賢治という人物は、詩人であり、科学者であり、教師であり、そして何よりも「農民芸術家」でした。

彼の思想の中で、「芸術」と「農業」は切り離されたものではなく、むしろ一体となって人間の生を支える根本的な営みとして位置づけられています。

その核心が凝縮されているのが、1926年に書かれた『農民芸術概論綱要』です。

これは、賢治が提唱した「農民芸術運動」の理論的基盤であり、同時に、彼自身の生き方を貫く「理念の宣言」でもあります。

この短い文書の序論には、次のような印象的な言葉があります。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない」

これは、芸術家としての自己表現よりも、社会や他者の幸福を第一に考えるという、賢治の根源的な倫理観を示しています。

彼にとって芸術とは、個人的な悦楽や美的遊戯ではなく、「共に生きる者たちの心を励ます手段」だったのです。

そして、この文書の中でもっとも重要なのは、次の一文です。

農民芸術とは宇宙感情の 地 人 個性と通ずる具体的なる表現である

そは直観と情緒との内経験を素材としたる無意識或は有意の創造である

そは常に実生活を肯定しこれを一層深化し高くせんとする

そは人生と自然とを不断の芸術写真とし尽くることなき詩歌とし

巨大な演劇舞踊として観照享受することを教へる

そは人々の精神を交通せしめ その感情を社会化し遂に一切を究竟地にまで導かんとする

かくてわれらの芸術は新興文化の基礎である

ここで語られる「農民芸術」とは、農民が受け取る芸術ではなく、農民自身が表現する芸術を意味しています。

つまり、耕す者が詩を詠み、種を蒔く者が音楽を奏で、収穫の喜びを絵画に託すような、

日々の生活そのものが芸術となる社会――それが、賢治が目指した世界だったのです。

このような芸術観には、彼の深い宗教的感受性と自然への畏敬が息づいています。

彼の詩や童話を読むと、農作業の所作、土の手触り、植物の成長が、詩的な美として繊細に描かれています。

それは、現実の厳しさの中にこそ美があり、労働の汗の中にこそ魂の輝きがあるという、

彼ならではの「生の芸術観」を示しているのです。

例えば『雨ニモマケズ』には、困難の中でも黙々と人々を支えつづける人物像が描かれていますが、

その姿こそが賢治の理想の「農民芸術家」であり、人間のあるべき姿だったのでしょう。

賢治は、その思想を机上の理論で終わらせませんでした。

自らも岩手県花巻の荒地を開墾し、農学校で教鞭をとり、農民と寝食をともにしながら実践しました。

その生き方こそが、「芸術家は労働者であるべき」という哲学の証明だったのです。

『農民芸術概論綱要』は、時代を超えて私たちに問いかけます。

「芸術とは何か?」「人間とは何か?」「生きるとはどういうことか?」

それは、都市から切り離された遠い農村の理想論ではなく、

今日の私たちがもう一度取り戻すべき、人間らしい「生」の原点かもしれません。

次章では、賢治の思想をさらに深めながら、芸術と農業に共通する本質――「育むこと」「聴くこと」「形にすること」――について考察していきます。

芸術と農業の共通点と相補性

芸術と農業は、遠い存在のように思われがちです。

一方は都市のギャラリーで展示され、もう一方は田畑で汗を流して行われる。

しかし、その本質に目を向けてみると、二つの営みの間には驚くほど多くの共通点があります。

まず第一に、芸術も農業も「育む営み」であるという点です。

芸術家は、自らの内側にある感情や思考、経験の種を見つけ出し、時間をかけてそれを形にしていきます。

一方、農業もまた、種をまき、時間と手間をかけて命を育てます。

その過程は、一朝一夕ではなく、忍耐と観察、そして愛情が不可欠です。

第二に、両者には「聴く力」が求められます。

芸術家は、時代の声、人々の感情、あるいは自らの内面のささやきを聴き取ることで作品を生み出します。

農民もまた、風の音、土の匂い、植物の小さな変化、季節の微細な移ろいに耳を澄ましながら、自然と対話をします。

この「耳を澄ます力」は、どちらの分野でも本質的であり、

目に見える成果の背後にある「見えないもの」と向き合う力――すなわち、感受性の豊かさを必要とするのです。

第三に注目すべきは、「形にする力」です。

芸術は、感じたことを色彩や音、物語や動きとして表現します。

農業もまた、無形の自然の恵みをかたちある「実り」として人々に届けます。

その行為は、ただの物質生産ではなく、「生命をかたちにする表現」であり、

いわば自然と人間のコラボレーションによって成り立つ創造行為なのです。

そして、両者に共通する最大の要素は、「いのちとの向き合い方」です。

芸術家は、人生や死、存在の意味と向き合い、それを作品に昇華します。

農民は、実際に命を育て、命を食へとつなぎ、命の連鎖の中に自らの営みを位置づけます。

命の尊さと儚さを体感しているという点において、芸術家と農民は、もっとも深い場所でつながっているのです。

宮沢賢治が「農民は芸術家であるべし」と言った背景には、こうした両者の根本的な類似性がありました。

芸術的感性を持つ農民こそが、自然を敬い、社会を癒し、未来をつくる存在になりうる――

それが彼の信念でした。

また、芸術と農業はどちらも「共同体」との関わりを強く持っています。

人が食べ物をつくることも、人が歌や物語を分かち合うことも、

本来は「ひとりで完結するもの」ではなく、誰かとつながることによって意味が生まれます。

祭りの舞や収穫の歌、農閑期の芝居や語り部文化――

農村にはもともと、芸術と暮らしが渾然一体となって存在していた時代があったのです。

現代のように芸術がアート市場の中に閉じ込められ、農業が経済効率の対象となっている状況は、

ある意味で「本来の姿」からの乖離ともいえます。

もう一度、芸術と農業が持つ「育む力」「聴く力」「かたちにする力」「命と向き合う力」を見直すことで、

私たちは人間の営みにもっと豊かな意味と喜びを取り戻せるのではないでしょうか。

次章では、現代社会において芸術と農業がどのように分断され、

その結果として私たちが何を失ってきたのか――そしてそこからどう再統合していけるのかについて考えていきます。