永遠なるものを求めて。

イマジンファーム・アップルトマトのあるスギです。

18歳の時、ビートルズの『With The Beatles』を初めて聴いて人生最大の衝撃を受けて以来、私の人生はいつもビートルズと共にありました。四六時中ずっとビートルズが流れています。

自然に私の創るトマトはビートルズを聴いて育ちました。

ビートルズが放つ、愛と喜びと笑いの波動を毎日たくさん浴びてすくすく元気に育っています。

植物はモーツァルトを聴くとよく育つという研究結果があります。微生物にも良い影響を与えるようで、パンを作る時に酵母菌にモーツァルトを聴かせると、美味しくなるという話も聞いたことがあります。

植物が音楽を聴いているという研究結果は、「植物の神秘体験」という本にも取り上げられています。「植物の神秘体験」によると、植物は、クラシック音楽を好み、中でもバッハの室内楽に良い反応を示し、デューク・エリントンやルイ・アームストロングのジャズにも反応が良かった様です。

反対に、レッド・ツェッペリンやジミ・ヘンドリックスなどの激しめのロックには、悪い反応を示しました。

最も反応が良かった音楽は、インド音楽で、ラヴィ・シャンカールのシタール演奏には圧倒的な良反応を示し、音が出ているスピーカーに巻きついてしまった位です。

ということは、モーツァルトの音楽の様に、愛と喜びに満ち溢れ、バッハの音楽の様に厳粛で多幸感があり、インド音楽も積極的に取り入れていたビートルズの音楽は、人間をはじめ、植物や微生物にも何かしら良い影響を与えているに違いないと私は確信しています。

特にポール・マッカートニーが創る曲は、明るく、陽気で、多幸感に溢れて植物が好みそうです。

ビートルズは、インド音楽だけではなく、インド哲学をはじめ東洋思想にも深く傾倒して行きました。

当時、アメリカではヒッピームーブメントが盛んになり、多くの若者が物質主義から精神的な価値を求めるようになっていました。この潮流の中で、ビートルズもまた自己探求と精神的成長への関心を深め、インド哲学や東洋思想に魅了されていきます。

一方ビートルズの大ファンで、同じ「アップル」と言う名前の企業を立ち上げた人物、スティーブ・ジョブズも東洋思想に影響を受け、生涯をかけて東洋の叡智の深淵を極めていきました。

ビートルズが惹かれて、追い求めたインド哲学、東洋思想。そして、ビートルズと同じ「リンゴ」に象徴される経営者であり、ビートルズの大ファンだったスティーブ・ジョブズとの関係について深ぼっていこうと思います。

なぜ「アップル」なのか?

ビートルズとスティーブ・ジョブズには「アップル」という共通点があります。しかし、それぞれの由来は異なります。

ビートルズと「Apple Corps」

ビートルズは1968年に「Apple Corps(アップル・コア)」という会社を設立しました。これは、音楽だけでなく映画やアート、デザインなど多様なクリエイティブ活動を支援する目的がありました。

アップルという名前を命名したのはポール・マッカートニーで、ポールによれば、「リンゴをかじる」という行為には「純粋さ」や「素朴さ」があり、それが彼らの理想とするビジネスのあり方や創造性を表現しているとのこと。

アップルのリンゴマークは、ポールマッカートニーが所有するベルギーのシュールレアリズム画家、ルネ・マグリットの青リンゴの絵がヒントになっていると言われています。

また、ジョン・レノンが哲学や思想に興味を持ち、しばしば「知識の木」や「エデンの園のリンゴ」といった象徴を連想していた可能性も考えられます。

もう一つの説として、彼らが「わかりやすく、世界中の誰にでも覚えてもらえる名前」を探していた際、シンプルな果物の名前が適していると感じたとも言われています。

ちなみに「アップル」の日本語読みは「リンゴ」ですが、ビートルズの「リンゴ」といえばリンゴ・スター。

リンゴ・スター(本名:リチャード・スターキー)が「リンゴ」と呼ばれるようになったのは、彼が指にたくさんの指輪(リング)をつけていたことに由来します。彼のこのファッションスタイルから仲間たちに「リング・スター」と呼ばれるようになり、それが縮まって「リンゴ・スター」になりました。

また、「スター」という名前は、彼がステージ名として響きの良さを考慮して付けたものです。結果として、名前全体がとてもキャッチーでユニークな印象を与え、彼の個性的なキャラクターともマッチしています。

スティーブ・ジョブズと「Apple Inc.」

一方、スティーブ・ジョブズは1976年に「Apple Inc.(当時はApple Computer)」を設立しました。

スティーブ・ジョブズが自ら設立した会社に「アップル」という名前を付けた理由は、いくつかエピソードや背景が語られています。

・シンプルで親しみやすい名前

スティーブ・ジョブズは、「シンプルで覚えやすい名前」を好んでいました。「アップル」という言葉は、テクノロジー企業としては非常に斬新で、当時の他の堅苦しい企業名(例:IBMやデジタル・エクイップメント・コーポレーションなど)と差別化できると考えたのです。

・果物農場での体験

ジョブズは1970年代初頭、ヒッピー文化の影響を受け、健康や自然志向のライフスタイルを追求していました。その中で彼は、オレゴン州にある「オルタナティブ・コミュニティ」として知られる果物農場で働いた経験があり、この体験が「アップル」という名前の発想のきっかけとなったと言われています。

・好きな果物だったから

ジョブズ自身がリンゴを好んでいたことも理由の一つです。彼はリンゴを「完全な果物」として捉えており、そのシンプルさや美しさを気に入っていました。この個人的な嗜好が社名に反映されたのです。

・ 電話帳で目立つため

ジョブスと共同創業者のスティーブ・ウォズニアックは、「アップル」という名前がアルファベット順で上位に来るため、電話帳などのリストで目立つことを意識して選んだという現実的な理由もありました。当時の競合企業よりも前に名前が載ることを狙った戦略的な決断です。

・イメージの柔らかさと創造性

「アップル」という名前は、技術的な専門用語よりも柔らかく、親しみやすいイメージを与えます。また、リンゴは「知識」や「創造性」の象徴としても広く知られており、これはアップル社の革新性やクリエイティブな精神とも一致します。

ビートルズとApple Inc.の商標問題

興味深いのは、ビートルズのApple Corpsとスティーブ・ジョブズのApple Inc.が商標を巡って長い間争ったことです。この争いは1980年に始まりましたが、2007年に両者は和解しました。その結果、Apple Inc.が「Apple」の商標権を取得し、Apple Corpsにライセンスを提供する形になっています。

このように、両者は「アップル」という名前を通じて意外な形でつながりがありますが、その理由や背景は異なりますね。

東洋思想とは何なのか?

東洋思想とは、主にアジア地域で発展した哲学や宗教、価値観の体系を指します。特に中国、インド、日本、韓国などの地域の思想が中心となり、それぞれが固有の文化や歴史的背景の中で形成されてきました。東洋思想の大きな特徴は、西洋の論理的・分析的な思考と対照的に、調和や全体性、自然との一体感を重視する点にあります。

主な東洋思想の流派

中国哲学

・儒教:孔子によって始められた儒教は、道徳、礼儀、家族や社会の秩序を重視します。「仁」「義」「礼」「智」「信」といった徳目を通じて、個人と社会の調和を目指します。

・道教:老子や荘子に代表される道教は、自然との調和や無為自然(何も無理にしないこと)を重んじます。「道(タオ)」という宇宙の根本原理を追求し、シンプルで流れるような生き方を理想とします。

インド哲学

・ヒンドゥー教:ヴェーダ文献に基づき、カルマ(行為)や輪廻、解脱を説きます。ブラフマン(宇宙の根本原理)とアートマン(個々の魂)の一致を追求することが思想の核となっています。

・仏教:釈迦(ゴータマ・シッダールタ)が説いた仏教は、苦しみ(苦)からの解脱を目指します。四諦、八正道、中道などの教えを通じて、精神的な平和と悟りに至る道を示します。

日本思想

・ 日本では中国やインドの思想が伝来した後、独自に発展した仏教や神道の影響が強いです。自然崇拝や「八百万の神」の考え方が根底にあり、自然との共生が重要視されます。

・また、武士道や和の精神も日本独特の思想として挙げられます。

特徴的な概念

・調和と全体性:東洋思想は、個人が自然や宇宙の一部であることを強調します。すべての存在はつながり合い、調和を保つことで平和が実現すると考えられます。

・循環的時間観:時間を直線的ではなく、循環的に捉える点が西洋と異なります。季節の移り変わりや輪廻の概念がこれを象徴しています。

・直観的認識:理性よりも直観や瞑想を通じた認識を重視します。これは、禅や道教の修行にも見られます。

現代への影響

東洋思想は現在でも、多くの人々の生活や価値観、自己啓発に影響を与えています。マインドフルネスやヨガ、禅の瞑想など、世界中で実践されている東洋的なアプローチは、ストレス社会への対処法として注目されています。

まとめると、東洋思想は多様な文化や歴史の中で育まれた「調和」「自然」「全体性」を重視する思想体系であり、現代にも深い示唆を与えています。

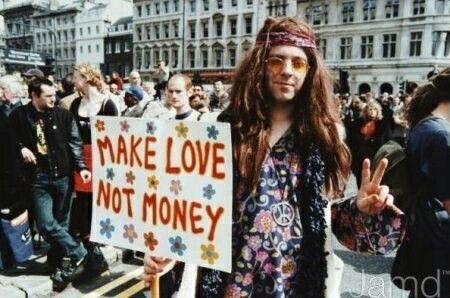

ヒッピームーブメントとは何なのか?

ビートルズとヒッピームーブメントは深い関係を持っています。1960年代のカウンターカルチャーの中で、ビートルズは音楽的にも思想的にも大きな影響を受け、また与える存在でした。

ヒッピームーブメントの思想的側面

ヒッピームーブメントは、1960年代から1970年代初頭にかけてアメリカを中心に広がったカウンターカルチャー運動です。彼らは既存の社会体制や価値観に反発し、自由、愛、平和、精神的探求を重視しました。その思想的背景には、東洋哲学、環境主義、反戦思想、共同体主義、ドラッグによる意識拡張などが含まれます。

反戦・反権威主義

•ベトナム戦争への反対

•1960年代、アメリカはベトナム戦争に深く関与していました。ヒッピーたちは「戦争は政府や資本家の利益のために行われ るものであり、一般市民が犠牲になる」と考え、反戦運動を展開しました。

•「Make Love, Not War(戦争ではなく、愛し合おう)」がスローガンとなりました。

•反戦デモや集会では、平和的な抵抗を行い、音楽や芸術を通じてメッセージを伝えました。

•体制への反発

•ヒッピーたちは、資本主義社会が物質主義に偏り、人々を消費と労働のシステムに縛り付けると考えました。

•「支配的な権力構造(政府・軍・企業・学校)からの自由」を求め、既存のルールや慣習を否定しました。

精神的探求と東洋思想

•ヨガや瞑想の導入

・物質主義からの解放を求め、インド哲学や仏教に惹かれる人が増えました。

•マハリシ・マヘーシュ・ヨーギーの超越瞑想(TM)や、ラヴィ・シャンカルのインド音楽が広まりま した。

•「意識の拡張」を求め、ヨガや禅を実践するヒッピーも多くいました。

•輪廻転生・カルマの概念

•東洋の思想では、現世の行い(カルマ)が来世に影響するとされます。

•ヒッピーたちは、この考えを受け入れ、「今を大切に生きる」ことを重視しました。

•共同体生活(コミューン)とエコロジー

•ヒッピーの一部は、都市を離れ、自然と調和した自給自足の生活を送りました。

•これは、仏教や道教の「自然との一体感」の思想と共鳴するものでした。

愛と自由の精神(ヒューマニズム)

•性的自由(フリーラブ)

•伝統的な結婚やモノガミー(一夫一妻制)を否定し、「愛は自由であるべき」と考えました。

•これは、西洋のキリスト教的な価値観に対する反発としても機能しました。

•共同体的な生き方

•個人主義的な生活よりも、コミューン(共同体)を作り、共有・協力して生きることを重視しました。

•「すべてのものは分かち合うべきだ」という考えのもと、食べ物や住居を共同で使用する生活をしました。

識の拡張(サイケデリック文化)

•ドラッグと意識の変容

•LSDやマリファナなどのサイケデリック・ドラッグが「意識を拡張し、より高次の精神状態に到達するための手段」として使 用されました。

•ティモシー・リアリー(心理学者)は「Turn on, Tune in, Drop out(覚醒し、調和し、脱落せよ)」と提唱し、ヒッピー文化に 大きな影響を与えました。

•LSDは、ヒンドゥー教の「サマーディ(悟り)」や仏教の「無我の境地」に近い体験をもたらすと考えられました。

•サイケデリック・アートや音楽

•サイケデリック体験を表現するために、音楽やビジュアルアートが発展しました。

•ビートルズ(Sgt. Pepper’s)、グレイトフル・デッド、ジミ・ヘンドリックスなどの音楽が、ヒッピー文化の象徴となりまし た。

環境主義とナチュラリズム

•地球との共生

•工業化や都市化による環境破壊に反対し、「自然との調和」を目指しました。

•オーガニックな生活や、菜食主義(ベジタリアン・ヴィーガン)が推奨されました。

•バック・トゥ・ザ・ランド(自然回帰運動)

•「近代文明は人間を不幸にする」と考え、農村部に移住して自給自足の生活をするヒッピーもいました。

•アメリカでは「ザ・ファーム(The Farm)」などのヒッピー・コミューンが形成されました。

影響とその後

ヒッピームーブメントは、1970年代に入ると衰退しましたが、その思想は現代にも影響を与えています。

•ニューエイジ運動(1980年代~)

•ヨガ、瞑想、スピリチュアルな探求などが、より広く受け入れられました。

•東洋思想やオルタナティブ・セラピー(ホメオパシー、アーユルヴェーダ)などが一般化しました。

•環境運動・オーガニック文化

•環境保護活動の先駆けとなり、現代のエコロジー運動にも影響を与えました。

•サステナビリティ(持続可能性)やオーガニックフードの思想もヒッピー文化から派生しました。

•音楽やファッション

•フェス文化(コーチェラやグラストンベリーなど)や、ボヘミアンファッション(タイダイ、フリンジ、花柄)は、ヒッピ ー文化の名残です。

ヒッピームーブメントは、単なる「長髪でドラッグをやる若者たち」ではなく、反戦、反権威、精神的探求、自然との調和、愛と自由といった深い思想を持った運動でした。その影響は今もなお続いており、現代のサステナビリティ運動やスピリチュアル文化に色濃く反映されています。

ビートルズは、ヒッピームーブメントの音楽的・思想的な象徴となり、特に東洋思想(インド哲学や仏教)を取り入れることで、当時の若者文化に大きな影響を与えました。彼らの音楽や思想は、1960年代のカウンターカルチャーの中核をなす存在だったのです。

ビートルズと東洋思想

インドへの旅と東洋思想との出会い

1960年代後半、ビートルズは音楽だけでなく、文化そのものに変革をもたらす存在となりました。その一方で、彼らは深い精神的探求を始め、それが東洋思想との出会いへとつながります。特に、インド哲学や瞑想といった要素は、彼らの音楽や人生観に多大な影響を与えました。

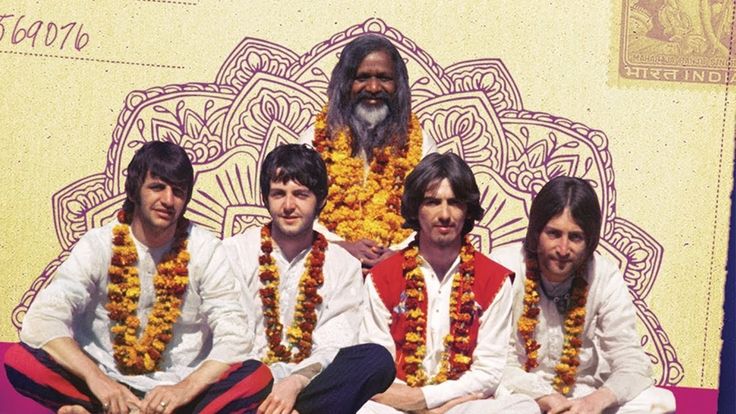

1968年、ビートルズのメンバーはインドのリシケシュを訪れ、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギーのもとで超越瞑想を学びました。当時のビートルズは、世界的な名声を得た一方で、個人としての充足感や精神的な安定を見失いかけていました。そんな中で、東洋思想が彼らにとって新しい可能性を開き、音楽制作に対する姿勢も変化しました。

ビートルズの楽曲に見られる東洋思想の影響

ビートルズの音楽に東洋思想の影響が明確に現れたのは、1965年のアルバム『Rubber Soul』からです。このアルバムに収録された「Norwegian Wood(ノルウェーの森)」では、ジョージ・ハリスンが初めてシタールを使用しました。

この楽器はインド古典音楽の代表的な弦楽器であり、その響きはビートルズの楽曲に異国情緒と神秘性をもたらしました。

ジョージがシタールに興味を持ったのは、インドのシタール奏者ラヴィ・シャンカールとの出会いによるもでした。彼はラヴィ・シャンカールに師事し、本格的にインド音楽を学ぶようになります。

ジョージ作の「The Inner Light」は、ビートルズの楽曲の中でも最も東洋哲学の影響を強く受けた曲の一つです。特に、老荘思想(道家思想)の影響が色濃く反映されています。

この曲の歌詞は、老子の『道徳経』第47章の英訳が元になっています。ジョージ・ハリスンは、ファンだったインド学者で詩人のフアン・マスカロの英訳版を読んで影響を受けました。

原典(道徳経 第47章)「不出戸、知天下;不闚牖、見天道。其出彌遠、其知彌少。」

(戸を出ずして天下を知り、窓をのぞかずして天道を見る。外に出るほど知ることは少なくなる。)

「The Inner Light」の歌詞(一部)“Without going out of my door, I can know all things on Earth.Without looking out of my window, I could know the ways of Heaven.”

(家の外に出なくても、地球上のすべてを知ることができる。窓から外を見なくても、天の道を知ることができる。)

この部分は明らかに『道徳経』第47章の思想を反映しています。

老荘思想では、「本当の知恵や真理は、外の世界を探し求めるのではなく、自分の内側にある」と考えます。ジョージはこの考え方に共鳴し、瞑想や精神世界への探求を深めました。「The Inner Light」は、まさにこの「内なる光(悟り・智慧)」を歌ったものです。

続く1966年のアルバム『Revolver』では、「Tomorrow Never Knows」という楽曲が、より直接的に東洋思想を取り入れた作品として知られています。

この曲の歌詞は、当時ビートルズが影響を受けていた書籍『The Psychedelic Experience』(ティモシー・リアリー、ラルフ・メツナー、リチャード・アルパート共著)に基づいています。

この本自体はチベット仏教の『チベット死者の書』を現代的に解釈したものであり、歌詞には「意識を解き放ち、流れに身を任せよ(Turn off your mind, relax and float downstream)」というフレーズが登場します。これは、禅やヒンドゥー哲学の「無我」「解脱」といった概念に通じるものです。

そして1967年のアルバム『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』では、「Within You Without You(ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー)」が収録され、ビートルズの東洋思想への傾倒がより明確になります。この曲はジョージ・ハリスンが単独で作詞・作曲し、彼自身が歌っています。

楽曲のアレンジには完全にインド音楽の要素が取り入れられ、シタール、タブラ、タンプーラといったインド伝統楽器が主体となっています。

歌詞もまた、「我々は個別の存在ではなく、全てのものは繋がっている」という東洋的な一元論的思想を反映しており、西洋的な個人主義とは異なる哲学を提示しています。

リシケシュ滞在中、ビートルズは数多くの楽曲を作曲しました。特にアルバム『The Beatles(通称:ホワイトアルバム)』の楽曲の多くは、この時期に生まれたものです。「Dear Prudence」「Blackbird」「Julia」「Mother Nature’s Son」 など未発表の楽曲も含めると、約30〜40曲がこの時期に作られたと考えられています。リシケシュ滞在はビートルズにとって、創作面で非常に実りある期間だったことがわかります。

リシケシュで生まれた曲は、アコースティック主体、内省的な歌詞、スピリチュアルな影響が反映された楽曲が多い のが特徴です。リラックスしながらも、それぞれが個人的な問題を抱え、結果として多様な楽曲が生まれた時期でもありました。この滞在が、『ホワイトアルバム』というバラエティ豊かな作品につながったのだと思います。

瞑想と個人の変容

ビートルズにとって、瞑想は単なる技法ではなく、人生を見つめ直す手段となりました。

ジョン・レノンは、当時、精神的に危機的な状態でドラッグ中毒寸前でした。インドに行き、自由な時間を過ごし、瞑想することで心の混乱を和らげ、創造的なエネルギーを高めたと述べています。彼の後期の作品では、平和や愛といったテーマが繰り返し強調されます。これは、当時付き合っていた小野洋子や東洋思想の影響を強く感じさせます。

そして1971年、ソロになって名曲「イマジン」を完成させます。この曲はヨーコの著書「グレープフルーツ」からインスピレーションを受けたもので、東洋思想、特に「禅」の影響が強く感じられます。

ジョージ・ハリスンはメンバーの中で最も東洋思想、インド哲学にのめり込んでいました。最初に出会ったきっかけは、当時付き合っていた恋人のパティの影響でした。すぐに興味を示したジョージはメンバーにも勧め、マハリシのセミナーにみんなで参加したりしました。

ジョージが凄いのは、シタールにハマると猛練習してテクニックを極め、自身の楽曲に積極的に取り入れたことでした。哲学、思想面でも、歌詞において東洋哲学の真理を表現しています。

結果、西洋音楽と東洋音楽の融合を実現させ、インド哲学、東洋思想の概念を西洋の若者を中心に広めることになりました。

一方、ポール・マッカートニーやリンゴ・スターも、それぞれの形で瞑想や精神的探求を今でも続けています。

東洋思想が残したもの

ビートルズが東洋思想に触れたことは、彼ら自身の成長にとどまらず、世界中のファンに精神的な豊かさや内面的な探求の重要性を伝える契機となりました。彼らがインド文化や哲学を音楽に取り入れたことで、西洋のポップカルチャーに新たな風を取り入れ、同世代のアーティストや流行に敏感な若者達に大きな刺激を与えました。

こうして、ビートルズは東洋思想を単なる流行として消費するのではなく、音楽や人生観を深める重要な精神的支柱として取り入れました。東洋思想に影響を受けて創造された革新性な音楽の数々は、今なお多くの人々に新たな気づきや感動を与え続けています。

次回に続きます。