「水が語る農業 — 波動と意識が育む未来」

水はただの液体ではない

私たちは毎日、何気なく水を口にし、農作物を育て、生活のあらゆる場面で水を使っています。

しかし、その水を「ただの液体」としてしか見ていないなら、私たちは水の本当の姿のごく一部しか知らないのかもしれません。

人間の体の約60%は水でできており、植物に至ってはその含有量は80〜90%に及びます。

つまり、水は生命の土台であり、生命現象のすべてが水の中で起こっていると言っても過言ではありません。

農業においても、水は単なる栽培資源ではなく、作物の味や栄養価、さらには生命力そのものに直結する要素です。

波動研究の第一人者である、江本勝氏は「水は情報を記憶する」という仮説を提示し、世界的な注目を集めました。

彼の実験では、水に特定の言葉や音楽を聞かせることで、その結晶の形が劇的に変化する様子が写真で示されました。

「ありがとう」と語りかけた水は整った美しい結晶を形成し、「ばかやろう」と投げつけられた水は歪んだ形を示す――この結果は、科学的検証の議論を呼ぶと同時に、多くの人々の感性に訴えかけるものでした。

もしも水が本当に情報を記憶し、その波動が植物や土壌に影響を与えるのだとしたら――。

農業の未来は、技術革新や肥料開発だけでなく、「水の質」と「意識の質」を高める方向にも大きく広がることになります。

種子に与える水、畑を潤す水、そしてその水に宿る見えないエネルギー。

それらはすべて、作物の成長や味わいに密接につながっている可能性があります。

このブログでは、江本勝氏の水と波動の研究を軸に、科学と哲学の境界を探りながら、農業への応用とその未来像を考察していきます。

水は、私たちの意識や言葉、環境を映す鏡です。

その鏡をどのように磨くかが、これからの農業のあり方を変えていくのです。

江本勝氏と水のメッセージ

江本勝(えもと・まさる)氏は、1943年に横浜で生まれました。

大学卒業後、海外ビジネスや国際交流の分野で活動しながら、次第に「水」という存在に深く惹かれていきます。

転機となったのは1990年代初頭、水に特殊な波動処理を施す技術と出会ったことでした。

以来、彼は水の性質を可視化し、その奥に潜む情報性を探る研究に情熱を傾けます。

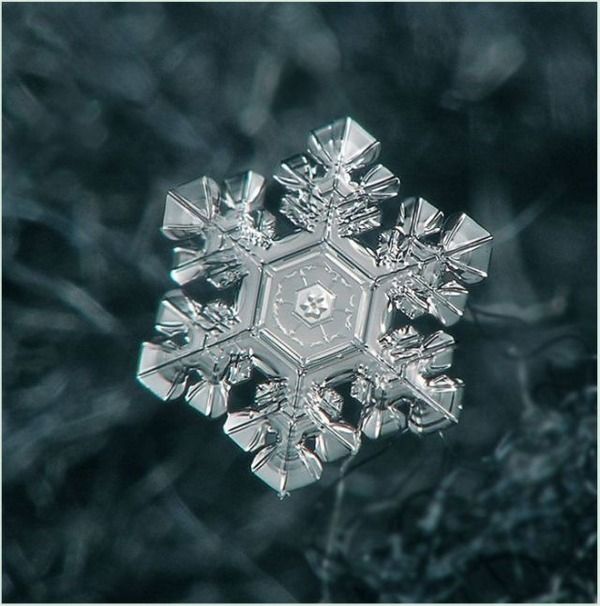

江本氏の最も有名な成果は、「水の結晶写真」による視覚的な証明です。

実験はこうです。蒸留水を凍らせ、氷が形成される瞬間を顕微鏡で観察し、カメラで撮影する――それだけのシンプルな手法です。

しかし、その水に特定の言葉を見せたり、音楽を聞かせたり、人間の意識を向けたりすると、結晶の形が明確に変化する様子が記録されました。

「ありがとう」と書いた紙を容器に貼った水は、六角形の美しい雪の結晶のような形に。

一方、「ばかやろう」と貼った水は、崩れた非対称の形を示しました。

また、モーツァルトやショパンの音楽を聞かせた水は、均整の取れた複雑で美しい結晶を作り出し、重金属音や不協和音を聞かせた水は、不規則で乱れた形状を示しました。

これらの写真は、世界中で驚きと議論を巻き起こしました。

科学的な立場からは「実験条件の再現性が乏しい」「主観的解釈が入りやすい」といった批判もありました。

しかし同時に、多くの人が直感的に「これは真実かもしれない」と感じました。

なぜなら、私たちは日常の中で、言葉や音楽、雰囲気が人や植物、動物の状態に影響を与えることを経験的に知っているからです。

江本氏が提唱したのは、水は単なる化学物質ではなく「情報を記憶し、波動を伝える媒体」である ということです。

そして、その波動は言葉や音、さらには人間の意識や感情によって変化し、その性質を保持したまま生物や環境に影響を与える――これが彼のメッセージの核心でした。

農業の視点から考えると、この発想は革命的です。

種子を浸す水、灌漑用水、土壌中の水分、雨水、すべてが「波動的情報」を持ち、それが作物の成長や品質に影響し得るという可能性が開けるからです。

もし農家が使う水の波動状態を意図的に高められるなら、それは肥料や農薬に頼らない新しい品質向上の道となり得ます。

江本氏の研究は、科学的検証の課題を抱えながらも、世界中の農業者や環境保護活動家、そして一般の人々に「水との新しい関係性」を提示しました。

それは、技術主導の農業から、自然と意識が共鳴する農業への転換の呼び水だったのです。

波動とは何か ― 科学と形而上学の接点

「波動」という言葉を聞くと、多くの人はスピリチュアルな響きを感じるかもしれません。

しかし、波動という概念はもともと物理学や音響学などの自然科学の領域で定義されたものです。

すべての物質は分子や原子で構成され、その内部では常に振動が起きています。

この振動が空間や媒質を通じて伝わる現象を、科学では「波」と呼びます。

波には周期、振幅、周波数という物理的な特徴があり、光も音も電磁波も、すべて波動の一形態です。

私たちの身体や植物、さらには土壌や水も例外ではありません。

心臓の鼓動は音波を生み出し、脳の活動は微弱な電磁波(脳波)として観測できます。

植物もまた光合成の過程で特定の波長の光を吸収し、葉や茎から微弱な電気信号を発しています。

つまり、生きとし生けるものは、常に何らかの波動を発し、受け取りながら存在しているのです。

江本勝氏が注目したのは、この波動が「物質的な振動」だけではなく、「情報」や「意識」と結びつく可能性でした。

水はその分子構造ゆえに、外部からの刺激や環境の変化を微細なレベルで反映します。

もし水が波動を通じて情報を記憶するのであれば、それは科学的な波動理論と、古くからの形而上学的な思想――たとえば東洋哲学の「氣」や西洋神秘思想の「エーテル」――の接点となります。

現代物理学の中でも、量子力学は波動の捉え方を拡張しました。

電子や光子といった微小な粒子は、粒子でありながら波として振る舞うという「波動性」を持ちます。

さらに、観測者の存在が現象に影響を与えるという量子論の不思議な性質は、江本氏の「意識が水に影響を与える」という仮説とも直感的に響き合う部分があります。

農業において波動を考えることは、単なる精神論にとどまりません。

水の分子構造やクラスターサイズの変化、土壌中の微生物群の活動、植物のストレス応答など、物理的・生物学的な側面にも波動的要因が介在している可能性があります。

たとえば、磁気処理水や遠赤外線照射水が発芽率や成長速度を変える現象は、農業分野でも報告されています。

これらは科学的なデータとして計測可能であり、「波動農法」の実践的裏付けともなり得ます。

結局のところ、波動とは「物質と情報と意識を結びつける橋」なのかもしれません。

江本氏はその橋を水という媒体を通して見せようとしたのです。

そしてその視点は、農業という生命を扱う営みにおいて、新しいアプローチの可能性を秘めています。

水の波動と農業の現場

農業において、水は単なる補助的な資源ではありません。

それは作物の生命活動を直接支え、成長速度、病害抵抗性、収量、そして味や香りにまで影響を与える「生きた要素」です。

しかし従来の農業では、水は主に「量」と「化学的成分」の観点からしか評価されてきませんでした。

pH値、硬度、溶存酸素量、ミネラルバランス――こうした化学的指標はもちろん重要ですが、それだけで水の全てを語れるわけではありません。

江本勝氏の研究や、世界各地で行われている波動水利用の事例は、「水の質」の中に物理的・情報的な側面が存在する可能性を示唆しています。

たとえば、日本国内では以下のような試みが報告されています。

- 磁気処理水

強力な磁場を通すことで水分子のクラスター構造を変化させ、浸透性を高める。これにより根への水分吸収が促進され、発芽率や初期生育が向上したという報告がある。 - 遠赤外線処理水

遠赤外線の照射により水分子の振動を変化させる手法。葉菜類や果菜類の収量や糖度が改善された例がある。 - マイクロバブル水

微細な気泡を含ませることで溶存酸素量を増加させる。酸素濃度が高まることで根圏微生物の活動が活性化し、病害抑制や成長促進につながる。 - 波動転写水

特定の音楽や言葉、電磁的パターンを水に「転写」する手法。科学的な評価は難しいが、実際に味や生育に変化が出たと感じる農家も存在する。

現場レベルでは、こうした技術を導入した農家が「作物が元気になった」「糖度が上がった」「日持ちがよくなった」と証言する例も少なくありません。

ただし、これらの現象は必ずしも学術的に再現性が保証されているわけではなく、効果の有無や程度は作物の種類、栽培環境、導入方法によって変わります。

興味深いのは、こうした水質改善や波動水の導入効果が、単なる物理的・化学的要因だけでは説明しきれない場合があることです。

ある農家は、同じ磁気処理水を使っても、自分が丁寧に作物に向き合っているときのほうが明らかに品質が良くなると語ります。

つまり、水そのものの波動状態に加え、それを扱う人間の意識や行動も、結果に影響している可能性があるのです。

農業は自然との対話であり、水はその対話を仲介する通訳のような存在です。

どのような水を与えるかだけでなく、どのような想いを込めて与えるか――それが作物の成長を左右するという視点は、これからの農業の在り方を大きく変えるかもしれません。

言葉と音楽が作物を育む

江本勝氏の水の結晶実験は、「言葉や音楽が水に影響を与える」という大胆な仮説を提示しました。この考えを農業に応用するなら、畑や温室での作物への接し方そのものが重要な意味を持つことになります。

実際、農業現場には「作物は話しかけると元気になる」という言い伝えや経験談が古くから存在します。

稲作農家が田植えの際に「元気に育てよ」と声をかける、果樹農家が剪定作業の際に木に感謝の言葉を伝える――こうした行為は迷信と片付けられがちですが、作物と長く向き合う生産者ほど、その効果を肌で感じていることが少なくありません。

さらに、音楽と作物の関係については、複数の実験的報告があります。

- クラシック音楽を温室で流したトマトは、無音環境よりも平均糖度が上昇した。

- バッハの音楽を聴かせたレタスは、発芽率と初期成長が向上した。

- 一方で、無秩序なノイズや大音量のロックを長時間流した植物は、生育が遅れる傾向があった。

これらの現象の背景には、音波による物理的な刺激が細胞活動やホルモン分泌に影響する可能性、さらには音楽が水や土壌中の微生物環境に作用する可能性が考えられます。

もちろん、江本氏の仮説に立てば、「音楽が水の波動状態を変え、それが植物の成長環境全体に影響する」という説明も成り立ちます。

言葉や音楽の効果は、作物だけでなく、生産者自身の精神状態にも関係します。

優しい言葉や心地よい音楽は、作業者のストレスを軽減し、作物への接し方を自然に丁寧にします。

その結果、葉や茎の観察、病害の早期発見、収穫時の取り扱いなど、細部の仕事の質が向上します。

つまり、波動の高い環境は、作物だけでなく農家の心も整え、その相乗効果が最終的な品質に表れるのです。

農業は、肥料や農薬、機械の性能だけで決まるものではありません。

日々の水やりや手入れの中で、どのような言葉をかけ、どのような音を響かせるか――その積み重ねが、最終的な一粒の味や香りにまで影響を与えているのかもしれません。

次回に続きます。