シュタイナー哲学から読み解く農業の本質

月のリズムと農作業 ― 実践としての「月と農業」

シュタイナーの農業思想が特徴的なのは、宇宙的な視点を語りながらも、最終的には日々の農作業という現実の判断にまで落とし込まれている点にあります。月のリズムもまた、抽象的な象徴ではなく、「いつ、何をするか」という具体的な行為と結びついて理解されてきました。

まず基本となるのが、月の満ち欠けです。新月から満月へ、そして再び新月へと至る約29.5日の周期は、生命の「呼吸」のようなリズムを持つと考えられてきました。バイオダイナミック農法では、この流れを大きく二つに分けて捉えます。

新月から満月へ向かう期間は、外へ広がる力が強まる時期とされます。水分や生命力が地上部へと引き上げられ、葉や茎、花、実といった部分の活動が活発になると考えられてきました。この時期は、葉物野菜の播種や、地上部の成長を促したい作業に適しているとされます。

一方、満月から新月へ向かう期間は、内へ集まる力が強まる時期とされます。力は根や土壌の内部へと向かい、定着や蓄積が促されると考えられます。そのため、根菜類の播種、植え替え、剪定、土づくりといった作業が、この時期に向いているとされてきました。

さらにバイオダイナミック農法では、植物を「根・葉・花・実」という四つの側面から捉え、それぞれが異なる宇宙的リズムと共鳴していると考えます。これは占星術的な分類と混同されがちですが、本質は植物の働きを分解して観察するための思考の枠組みにあります。作物のどの部分を重視するかによって、作業のタイミングを変えるという発想です。

重要なのは、これらの考え方が「必ずこうしなければならない」という絶対的なルールではないという点です。天候、土壌状態、品種、地域性など、現実の農業には無数の要因が絡み合います。月のリズムは、その中での判断材料の一つとして位置づけられています。

実際、多くの実践者が語るのは、「月を意識すると、畑をよく観察するようになる」という変化です。今日はなぜこの作業をするのか、今の植物はどの段階にあるのか。その問いを繰り返すことで、農作業が単なるルーティンではなく、生命との対話へと変わっていきます。

シュタイナーが月のリズムを重視した理由も、そこにありました。月は作物を直接支配する存在ではなく、人間の意識を“リズム”へと引き戻す装置だったのです。忙しさや効率に追われがちな農業に、立ち止まる視点を与える存在とも言えるでしょう。

農業は、予定通りに進まない仕事です。天候は変わり、作物は人間の思惑を超えて育ちます。だからこそ、月の満ち欠けという大きな周期に身を委ねることは、自然と対立するのではなく、自然の時間に合わせて生きる姿勢を取り戻すことにつながります。

日本的自然観との共鳴 ― 月とともに生きる農の感覚

シュタイナーの語る月と農業の関係は、一見すると西洋的な思想に基づく特異な発想のように感じられるかもしれません。しかし日本の農業史や自然観を振り返ると、そこには驚くほど多くの共通点が見えてきます。むしろ、日本の伝統的な農の感覚は、すでに「シュタイナー的」だったと言っても過言ではないでしょう。

日本では長い間、太陰太陽暦、いわゆる旧暦が用いられてきました。農作業の節目は月の満ち欠けと深く結びつき、田植え、種まき、収穫の時期は、単なる日付ではなく「月の状態」によって判断されてきました。満月や新月は、単なる暦上の記号ではなく、自然のリズムを読み取るための重要な指標だったのです。

特に稲作においては、月の存在は欠かせませんでした。水を張った田んぼは、月を映す鏡のような存在であり、農民は月の光の中で苗の状態や水位を確認しました。月の明るさ、湿り気、夜の空気感――そうした感覚的な情報は、作業の判断材料として自然に取り込まれていたのです。

また、日本の自然観には「万物に霊性が宿る」という考え方があります。山や川、石や木に至るまで、すべてが生命を持つ存在として尊重されてきました。この感覚は、自然を客体化し、管理・制御の対象とする近代的発想とは大きく異なります。シュタイナーが語った「自然と人間は連続している」という生命観と、日本の神道的自然観は、驚くほど響き合っています。

さらに、日本語における「気」「間(ま)」「場」といった概念も重要です。農作業において、「今日は気が乗らない」「場の雰囲気が違う」と感じる瞬間は、決して珍しいものではありません。これらは数値では測れませんが、経験を積んだ農家ほど大切にしてきた判断軸です。シュタイナーが重視した感覚的認識は、日本の農の現場では、すでに日常的に使われていたとも言えるでしょう。

月見や祭りといった文化的行事も、単なる風習ではありません。満月の夜に集い、自然の恵みに感謝する行為は、人間が宇宙のリズムの中で生きていることを再確認する儀礼でもありました。農業、信仰、生活が分断されていなかった時代、人々は月を通して自然と対話していたのです。

こうして見ると、シュタイナーの農業観は、日本にとって「新しい思想」というよりも、一度失われかけた感覚を言語化し、再発見させるものだったとも言えます。月を意識することは、特別な思想に傾倒することではなく、自然と共に生きる感覚を取り戻す行為なのです。

現代科学から見た「月と農業」― 証明と未解明のあいだで

月と農業の関係について語るとき、必ず問われるのが「それは科学的に証明されているのか」という問題です。この問いはもっともであり、避けて通るべきではありません。ただし重要なのは、科学で分かっていることと科学がまだ扱いきれていないことを、冷静に分けて考える姿勢です。

まず、月の引力が地球の水に影響を与えていることは、潮汐現象として明確に証明されています。海水が月に引かれて動く以上、地表の水分や地下水、さらには生物体内の水分が、何らかの影響を受けている可能性を完全に否定することはできません。植物は体内の大部分が水で構成されており、水の移動は成長そのものと直結しています。

植物科学の分野では、すでに植物にも概日リズム(サーカディアンリズム)が存在することが明らかになっています。光、温度、湿度といった周期的な刺激に反応し、光合成や成長速度、ホルモン分泌が変化することは、数多くの研究で確認されています。ここで注目すべきなのは、生命が「常にリズムを刻んでいる存在」だという点です。

一方で、月の満ち欠けと作物の生育を直接結びつける実験は、再現性の確保が非常に難しいとされています。その理由は明確です。農業は、気温、降雨、土壌、生物相、品種、管理方法など、あまりにも多くの変数が絡み合う複雑系だからです。単一要因を切り出して因果関係を証明するという、従来型の実験手法が適用しにくい領域なのです。

しかし、ここで見落としてはならないのは、「証明できない」と「存在しない」は同義ではない、という事実です。気圧や湿度の微細な変化が人の体調に影響するように、月の影響もまた、単独では検出しにくい微弱な調整因子として働いている可能性があります。それは、他の要因と重なり合いながら、結果として現れるものかもしれません。

近年注目されているのが、生命を「非線形システム」として捉える視点です。わずかな入力が、大きな変化を引き起こすこともあれば、同じ条件でも結果が異なることもある。こうしたシステムにおいては、平均値や再現性だけでは捉えきれない現象が多く存在します。農業がまさにその典型であることは、現場に立つ人ほど実感しているでしょう。

このように考えると、月と農業の関係は、「科学か非科学か」という二項対立で判断すべきテーマではありません。むしろ、科学が得意とする領域と、感覚や経験が補完する領域が重なり合う境界線に位置していると言えます。シュタイナーが重視したのも、まさにこの境界でした。

月を意識することは、科学を否定する行為ではありません。それは、生命をより広い文脈で理解しようとする態度であり、観察の解像度を上げるための補助線でもあります。数値だけに頼らず、感覚だけにも偏らず、その両方を行き来する視点こそが、これからの農業に求められているのではないでしょうか。

ひとり農家の感覚はなぜシュタイナー的なのか

ひとりで畑に立ち続けていると、次第にある感覚が研ぎ澄まされていきます。

それは、教科書やマニュアルには書かれていない「微妙な違い」に気づく力です。昨日と同じ気温、同じ作業、同じ品種。それでも、畑の空気がどこか違うと感じる瞬間があります。湿り気、匂い、葉の張り、虫の動き――その差は小さく、言葉にしにくいものですが、確かに存在します。

ひとり農家は、分業や機械化に守られていません。判断は常に自分ひとり。だからこそ、数値化できる情報だけでは足りず、自分の感覚そのものが“センサー”として働くようになります。この状態は、シュタイナーが重視した「観察する人間の在り方」と、驚くほどよく似ています。

シュタイナーは、自然を理解するために必要なのは、分析だけではなく「全体を感じ取る力」だと考えました。分解して把握する知と、関係性を丸ごと受け取る知。その両方があって、はじめて生命に近づけるという立場です。ひとり農家の現場感覚は、まさにこの後者を日常的に使わざるを得ない環境の中で育ちます。

月の存在も、その一つです。多くのひとり農家は、月を意識して農作業を「管理」しているわけではありません。しかし、満月前後で夜が明るいと作業のリズムが変わったり、新月の頃に畑が静まり返る感覚を覚えたりすることは珍しくありません。それは信仰でも理論でもなく、繰り返しの経験の中で身体が覚えた時間感覚なのです。

また、ひとりで作業していると、「今日はやらない方がいい」という感覚がふと立ち上がることがあります。理由は説明できないが、何かが噛み合っていない。そういう日は、無理に進めると失敗することも多い。逆に、なぜか作業が驚くほどスムーズに進む日もあります。こうした経験を重ねるうちに、農家は自然とリズムを読む姿勢を身につけていきます。

これは非科学的な態度ではありません。むしろ、データが不足している状況で最適な判断を下すための、高度な適応能力だと言えるでしょう。シュタイナーが月や宇宙のリズムを語った背景には、こうした「人間が本来持っている認識能力」を信頼する姿勢がありました。

現代農業では、AIやセンサーが多くの判断を代替しつつあります。それは大きな進歩であり、否定されるべきものではありません。しかし同時に、すべてを数値に委ねてしまうと、現場でしか得られない微細な情報が切り落とされてしまう危険もあります。ひとり農家の感覚は、その“抜け落ち”を補う存在でもあるのです。

シュタイナー的であるとは、何か特別な思想を信奉することではありません。

自然を支配しようとせず、注意深く観察し、対話し、調和を探ること。

その姿勢は、畑に一人で立ち続ける人の中で、ごく自然に育っていきます。

月とともに耕すという未来

― 農業が取り戻す「時間」と「関係性」

ここまで、シュタイナーの哲学、宇宙観、月の役割、バイオダイナミック農法、そして現代科学や日本的自然観、ひとり農家の感覚に至るまで、「月と農業」という一つのテーマを多角的に見てきました。振り返ってみると、そこで一貫して流れていたのは、農業を“管理”ではなく“関係性”として捉える視点だったように思います。

現代農業は、効率化と最適化によって大きな成果を上げてきました。しかし同時に、時間は細分化され、自然は制御対象として扱われ、人間の感覚はしばしば判断の外に追いやられてきました。その結果、土の疲弊や生態系の単純化だけでなく、農に携わる人間自身が、自然とのつながりを実感しにくくなっている側面も否定できません。

シュタイナーが月や宇宙のリズムを農業に持ち込んだ理由は、決して神秘性を付け加えるためではありませんでした。それは、生命が本来持っている時間感覚を、農業の現場に取り戻す試みだったのです。一定の周期で満ち、欠け、また満ちる月。そのリズムは、生命が直線的に成長する存在ではなく、揺らぎと循環の中で生きていることを思い出させてくれます。

月とともに耕すという姿勢は、「月を信じるかどうか」という二者択一の問題ではありません。それは、作業の前に立ち止まり、今の畑の状態、作物の様子、自分自身の感覚を見つめ直すという行為そのものです。月は、そのための“きっかけ”であり、“問い”を投げかける存在だと言えるでしょう。

これからの農業は、AIやデータ解析によって、ますます高度化していくはずです。その流れは止められませんし、止める必要もありません。しかし、その一方で、人間にしかできない役割も、より明確になっていくでしょう。それは、場の空気を感じ、微細な変化に気づき、全体の調和を判断する力です。月のリズムを意識する農業は、そうした人間の感覚を鍛え、活かす余地を残しています。

農業とは、土を耕す仕事であると同時に、時間を耕す仕事でもあります。

日々の作業の積み重ねの中で、自然と人間の関係性を少しずつ編み直していく営みです。

夜空に浮かぶ月を見上げるとき、私たちは自分が宇宙の一部であることを、ほんの一瞬思い出します。その感覚を畑へと持ち帰ること。そこに、持続可能で、人間的で、創造的な農業の未来へのヒントがあるのかもしれません。

月とともに耕すという選択は、過去への回帰ではありません。

それは、科学と感覚、技術と生命観を統合しながら、これからの農業を静かに再構築していくための、一つの道なのです。

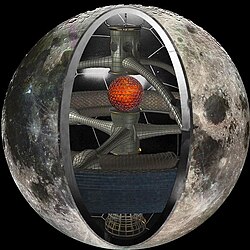

[補足] 月にまつわるミステリー(1)月は人工物なのか?

・「偶然にしては出来すぎている」天体

月に関する都市伝説の中で、最も有名で、そして今も語り継がれているのが「月は人工物(人工天体)ではないか」という説です。

この説は、特定の証拠が決定打になるというよりも、月の性質を一つひとつ見ていくうちに、ある共通した感覚を人間に抱かせます。

それが、「これは偶然にしては出来すぎているのではないか」という直感です。

・地球に対して異常に大きすぎる月

まず最初に挙げられるのが、月の大きさです。

月は、母惑星である地球に対して異様なほど大きい衛星です。

太陽系全体を見渡しても、

惑星と衛星のサイズ比がここまで拮抗している例はほとんどありません。

月は単なる「おまけの天体」ではなく、地球と対をなす存在のように配置されています。

この時点で、「本当に自然な成り行きなのか?」という疑問が生まれます。

・皆既日食という“奇跡的な一致”

人工天体説を語る上で、必ず登場するのが皆既日食です。

月と太陽は、地球から見たとき、

ほぼ完全に同じ大きさ(視直径)に見えます。

その結果、皆既日食という現象が起こります。

太陽は月よりもはるかに巨大ですが、

距離の差によって、見かけのサイズが一致する。

この一致は、確率論的に見ると非常に不思議です。

しかも、皆既日食は

・太陽のコロナを観測可能にし

・宇宙物理学の発展に貢献し

・古代から神話・儀式・暦に影響を与えてきました。

まるで、「観測されるために用意された舞台装置」のようにも見えてしまうのです。

・極端に安定した公転・自転

月は、常に同じ面を地球に向けています。

これは潮汐固定と呼ばれる現象ですが、その安定性は驚くほど高いものです。

- 公転周期

- 自転周期

- 地球との距離

これらが長期にわたって安定し続けているからこそ、

地球の潮汐、気候、生命環境は保たれています。

人工天体説では、この安定性を「偶然の産物」と見るのではなく、意図的に設計された配置と解釈します。

・監視装置・エネルギー装置という派生説

ここから都市伝説はさらに広がります。

- 月は地球を観測する監視装置ではないか

- 月は重力や電磁的なエネルギーを制御する装置ではないか

- 人類の意識や文明の発展を調整する役割があるのではないか

もちろん、これらは科学的に証明された話ではありません。

しかし、月が

・水を動かし

・時間を刻み

・生命リズムを整え

・文明の基準点になっている

という事実を重ねると、「装置的」に見えてしまうのも無理はありません。

・この説が消えない理由

重要なのは、この説が真実かどうかではありません。

人工天体説が今も語られ続ける理由は、

月の存在が人類にとってあまりにも意味深だからです。

もし月がただの岩の塊であれば、

ここまで文明・農業・暦・身体・意識に影響を与える必要はありません。

それでも月は、

結果として生命と文明のリズムを設計する装置のように振る舞っている。

だから人類は、「これは偶然なのか?」という問いを、何度も繰り返してしまうのです。

・結びに

月が人工物である証拠は、今のところありません。

しかし同時に、

月が「ただの天体」と言い切るには、

あまりにも出来すぎている。

この違和感こそが、

月という存在が人類に投げかけ続けている最大の謎なのかもしれません。

科学が進んでも、

この問いが完全に消えることはないでしょう。

それほどまでに、月は私たちの世界に深く関与しているのです。