シュタイナー哲学から読み解く農業の本質

バイオダイナミック農法を“技術”として扱う

バイオダイナミック農法という言葉には、いまだに

「スピリチュアル」「感覚的」「再現性がない」

といった印象がつきまとっています。

確かに、思想的背景や独特の用語だけを見ると、現代農業の技術体系とは相容れないように感じるかもしれません。

しかし、現場で実践されてきた内容を丁寧に分解していくと、そこには一貫した技術的思想が存在していることが分かります。

それは「何をどれだけ与えるか」という投入量の管理ではなく、

土壌・微生物・植物の状態に、いつ、どのような刺激を与えるかという制御思想です。

バイオダイナミック農法は、肥料や資材の代替技術ではありません。

土壌を一種の「反応系」として捉え、微生物相や植物生理の流れを読み取りながら、ズレを最小限の介入で修正していく――

いわば調律型の農業技術と言えます。

このブログでは、哲学的背景の説明は必要最低限にとどめ、

・調剤(プレパラート)の技術的役割

・土壌管理との関係

・月やリズムをどう作業判断に組み込むか

といった点を、可能な限り技術目線・実践目線で整理します。

「信じるかどうか」ではなく、

使えるかどうか、判断材料になるかどうか。

その視点から、バイオダイナミック農法の実践技術を見ていきます。

バイオダイナミック農法の技術体系全体像

バイオダイナミック農法を技術として理解するためには、まず「何を操作対象としている農法なのか」を整理する必要があります。

この農法の特徴は、作物や土壌を単体で扱わず、農場全体を一つの反応系・生命システムとして捉える点にあります。

技術的に見ると、バイオダイナミック農法は大きく三つの層で構成されています。

第一の層は、土壌・微生物系の管理です。

ここでは、肥料成分の供給量よりも、微生物が安定して活動できる物理構造や有機物循環が重視されます。土壌は「栄養の貯蔵庫」ではなく、「反応が起こる場」として扱われます。

第二の層が、調剤(プレパラート)による刺激設計です。

調剤は養分補給を目的とした資材ではなく、土壌や植物の生理状態に対して極めて弱い刺激を与え、反応の方向性を整える役割を担います。ここでは“量”ではなく、“タイミングと対象”が技術の中心になります。

第三の層が、時間とリズムの管理です。

月や季節のリズムは、作業日程を縛るためのルールではなく、植物や土壌の状態変化を読むための補助指標として使われます。これにより、同じ作業でも成功率を高める判断が可能になります。

この三層は独立して存在するのではなく、相互に影響し合っています。

調剤は土壌状態が整っていなければ反応せず、リズム管理は現場観察と結びついて初めて意味を持ちます。

バイオダイナミック農法の技術とは、

「強く操作すること」ではなく、

状態を読み、ズレを最小限に戻すための体系的判断技術なのです。

土壌を“反応系”として管理する技術

バイオダイナミック農法における土壌管理は、一般的な施肥設計とは根本的に発想が異なります。

土壌を「不足した養分を補う対象」として見るのではなく、微生物・有機物・鉱物・水・空気が相互に反応する場、すなわち反応系として捉えます。

この農法において重要なのは、土壌中にどれだけの成分が存在するかではなく、

それらが適切な速度とバランスで循環しているかという点です。

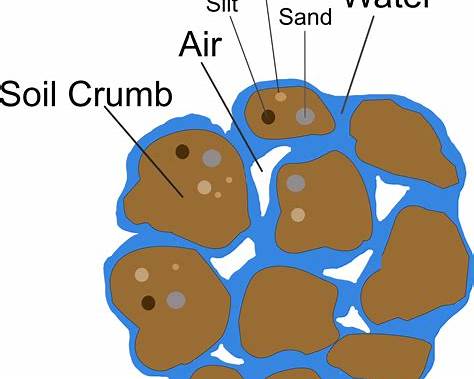

物理性 ― 反応が起こる「空間」を整える

まず前提となるのが土壌の物理構造です。

団粒構造が未形成の土壌では、微生物活動は断続的になり、バイオダイナミック調剤も十分に反応しません。

具体的には、

- 過度な踏圧の回避

- 排水と保水の両立

- 根が自発的に伸長できる孔隙構造

といった点が優先されます。

ここが整っていない状態で調剤を投入しても、効果は表層的・一時的なものに留まります。

化学性 ― 数値より「変化の流れ」を見る

バイオダイナミック農法では、ECやpHといった数値管理を否定するわけではありません。

ただし、それらを絶対基準にはしません。

重視されるのは、

- 有機物がどの速度で分解されているか

- 窒素がアンモニア態から硝酸態へどう移行しているか

- 作物が吸収可能な形に変換されているか

といった過程の観察です。

数値は「結果」であり、技術者が見るべきなのはその手前にある反応の連なりです。

生物性 ― 技術の中核となる管理対象

バイオダイナミック農法において、最も比重が高いのが生物性です。

微生物は単なる分解者ではなく、

- 栄養循環の調整役

- 根圏環境の設計者

- 植物生理への情報伝達者

として機能します。

調剤が作用する対象も、直接的には作物ではなく、この微生物ネットワークです。

そのため、化学的にクリーンでも生物的に不活性な土壌では、反応は起こりません。

調剤が「効く土壌」と「効かない土壌」の違い

実践現場では、

「同じ調剤を使っても効果が出る圃場と出ない圃場がある」

という現象がよく見られます。

この差は、技術的には明確です。

- 有機物循環が止まっている

- 微生物相が単純化している

- 物理構造が崩れている

こうした土壌では、調剤は反応の引き金になりません。

つまり、土壌管理は調剤以前の基礎技術であり、

バイオダイナミック農法は「いきなり使う技術」ではないのです。

調剤(プレパラート)の技術的意味と使い分け

バイオダイナミック農法における調剤(プレパラート)は、

肥料でも、資材でも、活性剤でもありません。

技術的に定義するなら、生物反応の方向性を切り替えるための刺激装置です。

重要なのは「何を増やすか」ではなく、

どの反応を優位にするかという点にあります。

500番(角牛糞)

― 土壌生物系の“基礎周波数”を整える技術

500番は、土壌に対して最も基礎的に作用する調剤です。

その主な対象は、作物ではなく土壌微生物群集です。

技術的作用点

- 微生物の分解活動を「促進」するのではない

- 分解→同化への移行をスムーズにする

- 有機物循環のテンポを整える

つまり500番は、

「活性を上げる」よりも

過剰・停滞・偏りをならす役割を持ちます。

散布タイミングの技術判断

- 土壌が冷えすぎていない

- 有機物が存在し、反応余地がある

- 作物が根を動かし始める直前〜初期

逆に、

- 極端な乾燥

- 物理構造が崩壊した土壌

では、反応はほとんど起きません。

501番(角牛珪酸)

― 光反応・地上部生理を調律する技術

501番は500番と対になる調剤ですが、

技術的な対象は明確に異なります。

主な作用対象

- 葉・果実・花

- 光合成の反応効率

- 植物の「形」を作る生理系

501番は、

生育を早める調剤ではありません。

植物が光をどう受け取り、どう形にするかを整える刺激です。

使いどころ

- 徒長傾向の修正

- 花芽分化前後

- 果実品質(締まり・皮質)の調整

注意点(技術的リスク)

- 早すぎる散布 → 生育抑制

- 多用 → 生理的ストレス

501番は、

「使えば良くなる」調剤ではなく、

状態を読めないと逆効果になる調剤です。

堆肥調剤(502〜507)

― 堆肥を“栄養”から“情報媒体”へ変える技術

堆肥調剤は、完成した堆肥の成分を変えるものではありません。

分解プロセスそのものを制御する技術です。

技術的には、

- 分解速度の均質化

- 温度ピークの安定

- 特定微生物の偏り防止

といった作用が確認されます。

重要なのは、

堆肥を「肥料として効かせる」のではなく、

生物系にとって読みやすい状態に翻訳することです。

その結果、

- 土壌投入後の反応が穏やか

- 根圏での急激な変化が起きにくい

という利点が生まれます。

なぜ「微量」で反応が起きるのか

調剤が理解されにくい最大の理由は、

投入量と反応量が比例しない点にあります。

技術的に見ると、これは異常ではありません。

- 微生物は刺激に対して増幅反応を示す

- 生理反応は閾値を超えると一気に切り替わる

- 調剤は栄養ではなく「信号」

つまり調剤とは、

反応を起こすためのトリガーであり、

反応エネルギーそのものを供給しているわけではないのです。

調剤を「使える技術」にするための前提条件

実践上、最も重要なのは以下の一点です。

調剤は、土壌と生物系が反応できる状態にある時だけ機能する

そのため、

- 土壌管理が不十分

- 有機物循環が破綻

- 作物が過剰ストレス状態

こうした条件下では、調剤は「効かない」のではなく、反応できないのです。

月・リズムを「作業スケジューリング技術」として使う

バイオダイナミック農法における月や宇宙リズムの扱いは、誤解されやすい要素のひとつです。

「暦通りにやらなければならない」「守らないと失敗する」といった印象を持たれがちですが、技術的な本質はそこにはありません。

月のリズムは、作業を縛るための規則ではなく、植物と土壌の状態変化を予測するための補助的役割です。

月の影響を“現象ベース”で整理する

技術として扱うためには、まず抽象的な言葉を排し、何がどう変わるのかを整理します。

月のリズムが関与する主な現象は以下の三点です。

- 水分移動の傾向

- 植物体内の圧力変化

- 生理反応の切り替わりやすさ

重要なのは、「月が何かを起こす」という考え方ではなく、

すでに起こっている変化が、どのタイミングで顕在化しやすいかを見ることです。

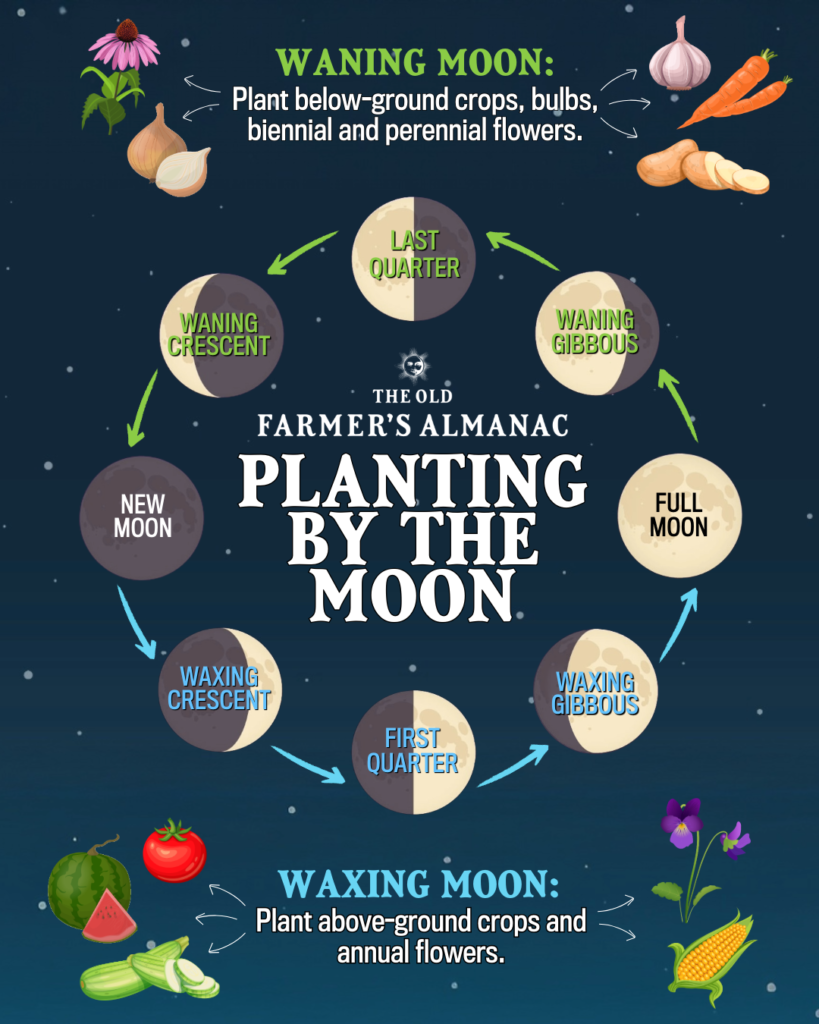

月の満ち欠けは「水の挙動指標」

新月から満月に向かう期間は、

土壌水分・植物体内水分が動きやすい傾向にあります。

この期間は、

- 発芽

- 初期活着

- 根の再始動

といった立ち上がり工程と相性が良い。

逆に、満月以降は、

- 組織が締まりやすい

- 水分変動が落ち着く

ため、

- 剪定

- 収穫

- 生育抑制を伴う作業

との相性が良くなります。

これは「良い・悪い」ではなく、

作業の性質との相性の問題です。

月の昇降運動は「地下部/地上部の切り替え指標」

バイオダイナミック農法で重視される月の昇降運動は、

天文学的な上下運動というより、生理的な優位領域の切り替えとして理解すると実用的です。

- 月が上昇期:

地上部の反応が出やすい - 月が下降期:

根・土壌側の反応が出やすい

この考え方を使うと、

- 根を優先したい作業

- 地上部を整えたい作業

のタイミング判断が容易になります。

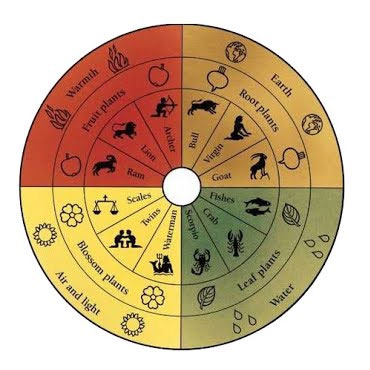

「根・葉・花・実の日」をどう使うか

いわゆる「根の日」「葉の日」といった分類は、

厳密に守るためのルールではありません。

技術的な価値は、

作業の影響がどこに出やすいかを事前に想定できる点にあります。

例えば、

- 同じ施肥でも、根に効かせたいのか

- 同じ剪定でも、樹勢を抑えたいのか

その目的と暦の示す傾向が一致していれば、

作業成功率はわずかに、しかし確実に上がります。

現実農業との折り合いをどうつけるか

実践上、最も重要なのはここです。

- 天候

- 労力

- 作業スケジュール

- 市場都合

これらを無視して暦を優先することは、

技術的にも合理的ではありません。

実用的な使い方は以下の通りです。

- 作業可能期間を現実条件で決める

- その中で、暦の良い日を選ぶ

- 合わなければ無理に合わせない

暦は「最適解」を示すものではなく、

失敗確率を下げる補助情報として使うべきものです。

リズム技術の本質は「観察力の補助」

月やリズムを使い続けると、多くの実践者が共通して感じる変化があります。

それは、

- 状態変化に気づくのが早くなる

- 作業判断に迷いが減る

- 無駄な介入が減る

という点です。

つまりリズム技術の本質は、自然を操作することではなく、観察力と判断力を補強する古から伝わる技であります。

科学的に説明できる部分・できない部分

バイオダイナミック農法が議論を呼ぶ最大の理由は、

「効果があると言われているが、すべてを科学で説明しきれていない」

という点にあります。

しかしこれは、否定材料ではありません。

むしろ技術として正しく扱うためには、

どこまでが説明可能で、どこからが未解明なのかを明確に分けることが不可欠です。

科学的に説明できる領域①

土壌微生物と有機物循環

まず、土壌微生物に関する部分は、現代科学と十分に接続できます。

- 微生物による有機物分解

- 根圏での共生関係

- 微量刺激による群集構造の変化

- 団粒構造とガス・水分環境の改善

これらは、バイオダイナミック農法が重視してきた要素と一致します。

調剤による効果も、直接的な栄養供給ではなく、微生物反応の誘導と捉えれば、科学的枠組みの中で理解可能です。

科学的に説明できる領域②

植物生理とストレス応答

500番・501番の効果についても、

植物生理学の視点から一定の説明が可能です。

- 光合成効率の変化

- 葉の厚み・気孔反応

- 徒長・抑制の切り替え

- 微量刺激によるホルモン応答

特に重要なのは、

「成長促進」ではなく「生理バランスの是正」として理解することです。

この整理を行えば、調剤は極めて合理的な刺激技術として位置づけられます。

科学的に説明できる領域③

月・リズムと水の挙動

月の影響についても、

完全ではないものの、説明可能な要素は存在します。

- 潮汐力による水分移動

- 土壌水分の変動傾向

- 植物体内圧力の周期変化

これらは「月が植物を操る」という話ではなく、

水という媒体を通じた間接的影響として理解することで、

過剰な神秘性を排除できます。

現時点で説明しきれていない領域

一方で、正直に言えば、

以下の点は現代科学では十分に説明できていません。

- 極微量刺激が大きな反応を引き起こす仕組み

- 調剤の情報的側面(量に比例しない効果)

- 時間・リズムと生理反応の同期メカニズム

- 個体差・圃場差が極端に出る理由

しかし重要なのは、

「説明できない=非科学」ではないという点です。

過去の農業技術でも、

現象が先にあり、理論が後から追いついた例は数多く存在します。

技術者としての正しいスタンス

バイオダイナミック農法を技術として扱う上で、

最も重要なのはこの姿勢です。

- 過剰に神秘化しない

- 無理に科学で装飾しない

- 観察結果を否定しない

- 再現性と条件を冷静に見極める

つまり、

信仰でも否定でもなく、検証と応用の対象として扱う。

このスタンスを取ることで、

バイオダイナミック農法は

「怪しい農法」でも「万能技術」でもなく、

条件付きで機能する高度な調律技術として位置づけられます。

導入ステップ別・実践モデル

バイオダイナミック農法が「難しい」「続かない」と言われる最大の原因は、

最初から全部やろうとすることにあります。

この農法は完成形を一気に導入する技術ではなく、

反応を確認しながら段階的に組み上げる技術体系です。

ここでは、実践者が最も失敗しにくい導入モデルを、段階別に整理します。

ステップ1|土壌と堆肥の基礎整備(低リスク導入)

目的

- 土壌を「反応できる状態」にする

- 調剤が効く土台を作る

実施内容

- 堆肥調剤(502〜507)のみ導入

- 有機物循環の安定化を最優先

- 月暦はまだ使わない、または参考程度

この段階で見る指標

- 堆肥の発熱推移が安定する

- 土の匂いが軽くなる

- 水はけと保水の両立が改善する

この段階で「何も変わらない」と感じる場合、

それは失敗ではなく基礎反応が整っている途中です。

ステップ2|500番(角牛糞)の部分導入

目的

- 微生物系の反応を確認する

- 圃場差を把握する

実施内容

- 圃場の一部のみで500番を散布

- 同一条件で未処理区を残す

- 散布は年1〜2回まで

観察ポイント

- 根の動き出し

- 生育初期の揃い

- 有機物分解のテンポ

注意点

- 効果を急がない

- 「効かせよう」としない

500番は強化技術ではなく補正技術。

効いたかどうかは「生育が良くなったか」より

生育の乱れが減ったかで判断します。

ステップ3|501番(角牛珪酸)の限定使用

目的

- 地上部生理の微調整

- 品質・形の制御

実施内容

- 生育後半、または品質調整目的のみ

- 年1回から開始

- 天候が安定した日を選ぶ

適するケース

- 徒長が出やすい

- 果実の締まりが弱い

- 光環境が過剰になりやすい

避けるべきケース

- 初期生育が不安定

- 根の反応が弱い

- ストレスが強い圃場

501番は最も失敗しやすい調剤。

「必要なときだけ使う」ことが最大の技術です。

ステップ4|月・リズムを作業判断に組み込む

目的

- 作業成功率を上げる

- 無駄な介入を減らす

実施内容

- すべての作業を暦に合わせない

- 重要作業のみ参考にする

- 天候・労力を優先

現実的な使い方

- 作業可能期間を現実条件で決定

- その中で暦の良い日を選択

- 合わなければ無理に合わせない

暦は「決定装置」ではなく

迷ったときの補助情報です。

ステップ5|体系運用への移行(必要な人だけ)

目的

- 圃場全体を一つの反応系として扱う

- 作業判断を統合する

この段階に進む条件

- 土壌反応を観察できる

- 作物の微妙な変化に気づける

- 無理な介入を控えられる

ここまで来て初めて、

バイオダイナミック農法は

「技術体系」として安定運用できるようになります。

導入で最も重要な「やらない判断」

最後に、最も大切な技術判断を書いておきます。

- 全部同時にやらない

- 効果を数値で即断しない

- 合わない圃場に無理に適用しない

バイオダイナミック農法は、

合う・合わないがはっきり出る技術です。

合わないと判断したら、やめることも立派な技術判断です。

バイオダイナミック農法は「調律の技術」である

バイオダイナミック農法を技術として見直してきた本稿を通して、

はっきりしてきたことがあります。

それは、この農法が「何かを強く変えるための技術」ではない、という点です。

バイオダイナミック農法が扱っているのは、

作物や土壌そのものではなく、

それらがどのような状態にあり、どの方向へ向かおうとしているかという流れです。

調剤も、暦も、堆肥も、すべてはその流れを読み、

ズレを最小限に戻すための道具に過ぎません。

現代農業の多くは、

「足りないものを足す」「遅れたものを早める」

という加算型の技術で成り立っています。

それは高い再現性を持つ一方で、

介入が過剰になった瞬間、バランスを崩しやすい側面も持っています。

それに対し、バイオダイナミック農法は、

引き算と調整を中心に据えた技術体系です。

強く効かせるのではなく、

効きすぎている部分を静かに戻す。

そのため、成果は劇的ではなく、変化は緩やかです。

しかし、その緩やかさこそが、この農法の技術的価値です。

土壌は壊れにくくなり、作物は極端な振れ幅を持たなくなり、

農家自身も「何かをしなければならない」という強迫から解放されていきます。

バイオダイナミック農法は、

万能でも、必須でもありません。

合わない圃場、合わない人も確実に存在します。

だからこそ、この農法は「信じるかどうか」で語るべきものではなく、

観察し、試し、判断する技術として扱われるべきです。

自然は、操作される対象ではありません。

同時に、放置すればよい存在でもありません。

人が関わる以上、必ず介入は起こります。

問題は、その介入が「調和に近づくか、遠ざかるか」です。

バイオダイナミック農法とは、

自然を動かす技術ではなく、

自然とズレないための調律技術なのだと思います。