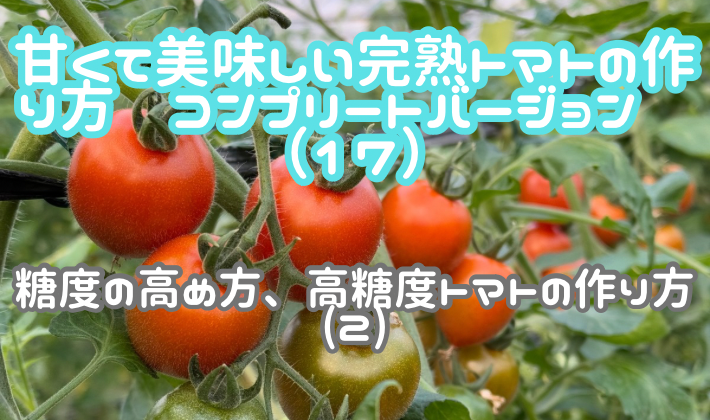

イマジンファーム・アップルトマトのあるスギです。

今回は前回の続きで糖度の高め方、高糖度トマトの作り方を書いていこうと思います。

実践編③:高糖度トマトを作る為の摘葉・摘果・仕立て方の方法

トマトの糖度を高めるためには、摘葉(不要な葉を取り除く)、摘果(果実の数を制限する)、仕立て方(茎の管理)が重要なポイントになります。適切な剪定や果実の管理を行うことで、光合成の効率を高め、養分を糖度向上に集中させることができます。

摘葉のタイミング(光をしっかり当てるための剪定)

トマトの糖度を上げるためには、葉にしっかりと日光が当たり、光合成が活発に行われることが必要です。しかし、葉が茂りすぎると風通しが悪くなり、病害のリスクも高まります。

摘葉のポイント

1. 下の方の古い葉を摘む

– 成長とともに下葉は光合成能力が低下し、逆に蒸散による水分消費が増えるため、適宜取り除く。

– 開花から3週間以上経った下葉は摘葉すると、養分が果実へ集中しやすくなる。

2. 光が果実に当たるように調整する

– 果実の真上にある大きな葉を1〜2枚残し、それ以外の遮光する葉を剪定することで、光合成を促進する。

3. 病害予防のための摘葉

– 過剰な葉の密集は湿気をこもらせ、病気を誘発する。適度に間引いて風通しを確保する。

摘葉は一度に大量に行うと、トマトがストレスを感じて生育に影響を及ぼすため、数日に分けて徐々に行うのが理想的です。

摘果のポイント(実の数を制限して糖度を集中させる)

トマトは、一つの株にたくさんの果実をつけるほど、糖度が分散しやすくなります。そのため、摘果によって適正な果実の数に調整することで、1つ1つのトマトに糖を集中させることができます。

摘果のタイミングと方法

1. 房ごとに実の数を制限する

– 1段目や2段目は4〜5個程度にし、それ以上の果実は早めに摘み取る。

– 高糖度トマトを狙うなら、1房につき3個程度に制限するのが理想的。

2. 小さい実や形の悪い実を摘果する

– 栄養が行き渡らない小さな果実は早めに摘み取ることで、他の果実の糖度が向上する。

3. 生育が遅れている果実を優先的に摘果

– 成長が遅れている果実を取り除くことで、残ったトマトに栄養を集中させる。

摘果を適切に行うことで、トマト1個あたりの糖度を上げ、見た目の品質向上にもつながります。

仕立て方の工夫(一本仕立て、二本仕立ての違いと糖度への影響)

トマトの仕立て方(茎の管理方法)によっても、糖度に影響が出ます。一般的に、高糖度を目指すなら一本仕立てが向いていますが、二本仕立ても収量とバランスを取りながら糖度を高める方法として活用できます。

一本仕立て(高糖度向き)

– 特徴:主枝(メインの茎)を1本だけ伸ばし、脇芽を全て摘み取る方法。

– メリット

– 養分が1本の茎と果実に集中するため、糖度が上がりやすい。

– 日当たりと風通しが良く、病害虫のリスクが減る。

– デメリット

– 収穫量は二本仕立てよりもやや少なくなる。

二本仕立て(バランス型)

– 特徴:主枝に加え、1本だけ側枝を残して2本の茎を伸ばす方法。

– メリット

– 収量が増え、全体の収穫量を確保できる。

– 1本仕立てよりも樹勢が安定しやすい。

– デメリット

– 養分が分散しやすいため、糖度を上げるには肥料や水管理の調整が必要。

– 枝葉が多くなるため、こまめな摘葉や整枝が必要。

どちらを選ぶべきか?

– 糖度を最優先するなら「一本仕立て」

– 糖度と収量のバランスを取りたいなら「二本仕立て」

栽培の目的や品種に応じて、適切な仕立て方を選ぶことが大切です。

まとめ

1. 摘葉で光をしっかり当て、光合成を最大化する

2. 摘果によって果実の数を制限し、糖度を集中させる

3. 仕立て方を工夫し、養分の分配を最適化する

適切な剪定や果実の管理を行うことで、光合成の効率を高め、養分を糖度向上に集中させましょう。

よくある失敗と注意点

糖度を高めるためにさまざまな作業をしても、適切なバランスが取れていなければ逆効果になってしまうことがあります。ここでは、よくある失敗とその対策について解説します。

水を絞りすぎるとどうなるか?

糖度を上げるために水ストレス(節水管理)を活用するのは有効ですが、過度に水を制限しすぎると逆効果になる場合があります。

水の絞りすぎによるデメリット

1. 成長不良と果実の小型化

– 水分が不足しすぎると、植物自体の成長が止まり、葉が黄変し始める。

– 果実も十分に成長できず、極端に小さくなることがある。

2. 裂果(ひび割れ)のリスク

– 極端な乾燥状態が続いた後、急に水を与えると果実が急激に膨らみ、皮が耐えきれずに裂ける。

– 裂果したトマトは商品価値が下がり、病害のリスクも高まる。

3. 味のバランスが崩れる

– 水分不足が続くと、糖度は高まるが酸味も強くなりすぎることがある。

– バランスの取れた美味しさを維持するには、適度な水管理が必要。

対策

– 水ストレスをかける場合は、徐々に減水し、極端な変化を避ける。

– 収穫2〜3週間前から少しずつ水を減らすのが理想的。

– 気温が高すぎると水不足の影響が強まるため、特に夏場は注意する。

窒素過多で甘くならない原因

施肥管理のミスも糖度が上がらない原因の一つです。特に窒素肥料の与えすぎには注意が必要です。

窒素過多が糖度に与える悪影響

1. 葉ばかり茂って果実が育たない

– 窒素が多すぎると、葉や茎の成長が優先されてしまい、果実への養分供給が後回しになる。

– その結果、実付きが悪くなり、糖度が上がらない。

2. 光合成が効率的に行われなくなる

– 葉が茂りすぎることで、日光が果実や下葉に届かなくなる。

– 光合成による糖の生成が低下し、糖度が上がりにくくなる。

3. 水分の吸収バランスが崩れる

– 窒素過多になると、葉や茎が過剰に水を吸い上げ、果実の水っぽさが増す。

– その結果、糖が薄まり、味がぼやける。

適切な施肥のバランス

– 窒素を控えめにし、リン(P)とカリウム(K)を多めに施用する。

– 生育初期には窒素を適度に与え、果実肥大期にはリンとカリウムを重点的に。

– カリウムは糖の移動を促進するので、糖度向上には欠かせない。

対策

– 土壌分析を行い、適切な窒素量を調整する。

– 果実肥大期に葉の色が濃すぎる場合は、窒素過剰のサインなので、施肥を調整する。

バランスの取れた施肥管理を心がけることで、甘くて美味しいトマトを安定して収穫することができます。

病害虫対策と糖度の関係

糖度を上げるための栽培管理をしていても、病害虫の発生によって品質が落ちてしまうことがあります。

病気が糖度に与える影響

1. 病気で葉が傷むと光合成が低下

– うどんこ病や灰色かび病などの葉の病気にかかると、光合成がうまくできなくなる。

– 光合成が減少すると、糖の生成が低下し、糖度が上がりにくくなる。

2. 根の病気で養分吸収が阻害される

– 青枯病や根腐れ病にかかると、根が十分に養分や水を吸収できなくなる。

– その結果、果実の成長が悪くなり、糖度が伸びない。

対策

– 風通しを良くし、湿気を抑える(特にハウス栽培)。

– 病気に強い品種を選ぶ(例:「桃太郎」シリーズなど)。

– 葉が密集しすぎないように適切な剪定を行う。

– 高温多湿の時期は、予防的にカリグリーンやボルドー液を散布する。

害虫が糖度に与える影響

1. アブラムシによるウイルス病の拡散

– アブラムシは黄化葉巻病などのウイルスを媒介する。

– ウイルス病にかかると、葉が縮れ、光合成が低下し、糖度が上がらない。

2. ハダニが葉を食害して光合成を阻害

– ハダニが大量発生すると、葉の表面が白っぽくなり、光合成能力が低下する。

3. 果実を食害する害虫

– オオタバコガやヨトウムシが果実に穴を開け、商品価値を下げる。

対策

– アブラムシ対策として黄色粘着シートを設置。

– ハダニ対策として水スプレーや天敵(カブリダニ)を活用。

– 果実を守るために、防虫ネットや適切な農薬を使用。

まとめ

糖度を上げるには、適切な管理が必要ですが、以下の点に注意しないと失敗してしまいます。

1. 水を絞りすぎると、裂果や酸味の強いトマトになる。

2. 窒素過多になると、甘さが薄くなり、水っぽいトマトになる。

3. 病害虫対策を怠ると、光合成が低下し、糖度も下がる。

その他

接木と食味の影響

トマトの接木(つぎき)をすると、一般的に食味(味や香り)が悪くなると言われます。主な原因を以下に示します。

台木の影響

接木トマトは、病害耐性や耐暑性、耐寒性、収量の向上などを目的として、根の部分(台木)に異なる品種を使用します。しかし、台木が持つ養水分の吸収能力や生理特性が、接がれた穂木(上の部分)に影響を与え、味が変わることがあります。

– 水分吸収が過剰 → トマトの水分量が増え、糖度が下がる

– 養分のバランス変化 → アミノ酸や有機酸の比率が変わり、コクや風味が低下

水分ストレスが弱まる

露地栽培などでは、トマトの水分ストレス(適度な乾燥)が糖度を上げる要因になります。しかし、接木すると台木の根の力が強くなり、水分や養分の吸収が活発になりすぎることで、トマトが甘くなりにくい傾向があります。

有機酸や糖のバランス変化

トマトの味は、糖分(グルコースやフルクトース)と有機酸(クエン酸やリンゴ酸)のバランスで決まります。接木によって有機酸の比率が変わり、酸味が強くなることがあります。その結果、「甘みが足りない」と感じられることがあります。

ホルモンバランスの変化

台木と穂木の組み合わせによっては、植物ホルモン(サイトカイニンやジベレリンなど)のバランスが変わり、果実の発育や成熟速度に影響します。例えば、成熟が遅れると、完熟トマトのような濃厚な味になりにくくなることがあります。

台木と穂木の相性

すべての台木が食味を悪くするわけではなく、台木と穂木の相性によっては食味を維持したまま病害耐性を高めることも可能です。最近では、食味を損なわない台木の品種改良も進んでいます。

食味を維持するための工夫

1. 水管理を工夫(過剰な水分を抑え、適度なストレスをかける)

2. 適切な台木を選ぶ(食味を重視した台木品種を選択)

3. 摘果・摘葉で光合成を最適化

4. 追肥のバランスを調整(窒素を抑え、カリを多めに)

接木によるデメリットは工夫次第で軽減できます。特に、水分管理や適切な台木選びは重要です。

水分ストレスを受けたトマトの外見的特徴

水分ストレスを与えて育てるので、しっかりガッチリした姿勢になる。

茎の太さは10ミリ程度を目安にする。

葉の大きさは小さく、厚みがある。

右が普通栽培の葉。左が節水管理して栽培した葉

節水管理して栽培した葉。小ぶりで、厚みがあり、色が濃い。

茎の毛根、果実の毛根ができる。根からの水分供給が少ないので、空気中から水分を取り込もうとして、小さな産毛をたくさん伸ばしている。

色濃くベースグリーンが出る。

こういう特徴があればしっかり水分ストレス受けて、生命力の強いトマトができている。

甘くて美味しいトマトを作ることは、食べる楽しみだけでなく、販売価値の向上にもつながります。適切な管理を続けることで、より高品質なトマトを育て、トマト作りの魅力を存分に味わいましょう!

まとめ

トマトの糖度を高めるためのポイントを振り返り、初心者でも取り組みやすい方法や今後のトマト栽培の展望について考えてみましょう。

重要なポイントの再確認

トマトの糖度を高めるためには、以下の要素が重要でした。

1. 適切な品種選び

– 高糖度になりやすい品種(「アイコ」「フルティカ」「桃太郎ファイト」など)を選ぶ。

2. 水分管理の工夫

– 水ストレス(節水管理)を活用して糖度を上げる。

– ただし、過度な水ストレスは裂果や品質低下の原因になるため、慎重に行う。

3. 施肥管理のバランス

– 窒素を控えめにし、リン(P)とカリウム(K)を多めに施用。

– カルシウムやマグネシウムも適度に補給し、味のバランスを整える。

4.環境管理(温度・湿度・光合成の促進)

– 昼夜の温度差をつけることで、糖度向上を促す。

– 日照時間を確保し、葉の管理(剪定)を適切に行う。

5. 収穫のタイミング

– 樹上で完熟してから収穫する。

6. 病害虫対策

– 病気や害虫による光合成の阻害を防ぐことで、糖の生成を最大化する。

これらのポイントを適切に管理することで、甘くて美味しいトマトを安定して収穫できます。

これからのトマト栽培の展望

糖度の高いトマトは今後も市場での需要が高まり続けると考えられます。

1. 高糖度トマトの市場価値

– 消費者の健康志向の高まりにより、甘くて栄養価の高いトマトの人気は上昇中。

– 高糖度トマトはブランド化しやすく、付加価値の高い商品として販売できる。

– 「フルーツトマト」などの特化品種は、高級スーパーやネット通販でも需要が増加。

2. 技術革新とスマート農業

– AIを活用した精密な水分・施肥管理が今後さらに発展するでしょう。

– ハウス栽培の環境制御によって、糖度の高いトマトを安定的に生産できる時代になると思います。

3. 小規模農家や家庭菜園でも実践可能な技術の普及

– 簡単な水管理方法や、手軽にできる糖度向上のスキルが広まれば、家庭菜園でも甘いトマトが育てられるようになるでしょう。

– 初心者向けの糖度向上キットやアプリによる栽培サポートの普及も期待されます。

まとめ:糖度の高いトマトは努力次第で誰でも作れる!

トマトの糖度を高めるためには、品種選びや水管理、施肥、環境管理などのバランスを取ることが重要です。

– 初心者のうちは「高糖度品種」と「適度な水ストレス」から始めるのをおすすめします。

適切な管理を続けることで、甘くて美味しいトマトを安定的に生産することが可能になります。

皆様も、ぜひ高糖度トマト作りに挑戦してみてください!