イマジンファーム・アップルトマト オリジナル農法でのトマトの作り方

はじめに

トマト栽培において、害虫は生育に深刻な影響を与える要因の一つです。さまざまな害虫がトマトの葉や果実を食害することで、成長が阻害されたり、収穫量が減少したりします。また、害虫が媒介する病気も多く、これが広がることでトマトの品質や収穫に悪影響を及ぼすことがあります。害虫問題を早期に発見し、適切に対処することは、健全な栽培を維持し、高品質なトマトを収穫するために欠かせないポイントです。

トマトに影響を与える主な害虫の紹介

コナジラミ

コナジラミは、トマトを含む多くの植物に被害を与える小さな害虫で、特に温暖な気候で活発に活動します。コナジラミは、その外見や行動から特徴的で、以下の点について知っておくと役立ちます。

特徴

外見:コナジラミは小さな白い虫で、成虫は約1-2mm程度の大きさです。羽が白く、斑点模様が特徴的なことがあります。飛ぶこともでき、広範囲に拡散する能力があります。

ライフサイクル:コナジラミは卵、幼虫、サナギ(蛹)、成虫といった4つの成長段階を経ます。特に幼虫は、植物の葉に密着して生活し、汁を吸うことでダメージを与えます。

被害の特徴

葉の変色:コナジラミの幼虫や成虫が植物の葉の裏側で汁を吸うと、葉に黄色い斑点や斑模様が現れます。この症状は「白斑症」とも呼ばれ、最終的には葉が枯れることがあります。

萎縮と成長不良:コナジラミが大量に発生すると、植物の成長が妨げられ、萎縮したり、果実の発育不良を引き起こすことがあります。

蜜露の分泌:コナジラミは植物の汁を吸う際に「蜜露」と呼ばれる粘り気のある液体を分泌します。この蜜露が他の病原菌やカビの繁殖を促し、葉が黒くなることが多いです。

ウイルス病の伝播:コナジラミはトマト黄化斑点病やトマト黄化葉巻病などのウイルスを媒介します。これにより、植物が全体的に弱り、果実の品質が低下します。

発生環境

コナジラミは高温・乾燥した環境を好みます。特に温室やハウス栽培での発生が多く、密閉された環境では繁殖が加速します。

温暖な季節に活動が活発になり、特に春から秋にかけて問題になることが多いです。

防除方法

早期発見と監視:コナジラミは小さく、初期の段階では気づきにくいですが、葉の裏側をよく確認し、早期に発見することが重要です。黄色い粘着板を使って、コナジラミを捕える方法も有効です。

水で洗い流す:コナジラミが大量に発生した場合、強い水流で葉の裏を洗い流すことができます。これにより、成虫や幼虫を除去することが可能です。

農薬の使用:コナジラミ専用の殺虫剤や、広範囲に効果のある殺虫剤を使用することが有効です。オーガニック農法では、ニームオイルやマルチの使用が効果的な場合もあります。

. 天敵の導入:コナジラミの天敵として、アシナガバチを導入することで、自然に抑制する方法もあります。

コナジラミは、トマトに深刻な影響を与える害虫で、特にウイルス病の伝播や成長不良を引き起こすため、早期に発見し、適切な対策を取ることが重要です。自然な防除方法を組み合わせることで、持続可能な農業を実現することができます。

ハモグリバエ

ハモグリバエは、トマトを含む多くの作物に被害を与える害虫で、特に葉にトンネル状の食害を引き起こします。ハモグリバエは小さな昆虫で、その幼虫が植物の葉を食害することによって問題を引き起こします。以下は、ハモグリバエについての詳細です。

特徴

成虫:成虫は小さな飛翔性のハエで、体長は約2-3mm程度。透明な羽を持っており、非常に軽快に飛ぶことができます。成虫は植物の葉に卵を産み付けます。

幼虫:卵から孵化した幼虫は、葉の内部に食害を加えながら成長します。幼虫は白色または淡黄色で、葉を内部から食べ、トンネルを作ります。

被害の特徴

トンネル状の食害:ハモグリバエの幼虫は葉の内部を食害し、その痕跡として葉の表面に透明なトンネル状の跡が現れます。これが進行すると、葉の一部が枯れ、色が変わることがあります。

葉の変色:食害を受けた葉は、最初は黄色や茶色に変色し、最終的には枯れます。この結果、光合成がうまく行われず、植物の成長が悪化します。

成長不良と収量減少:大きな被害を受けると、植物全体の成長が鈍化し、果実の品質が低下します。また、葉の損傷が多くなると、植物の光合成能力が減少し、収量が減少することがあります。

病気の伝播:ハモグリバエは、ウイルスや病原菌を媒介することもあります。これにより、トマトがウイルス性の病気にかかることもあります。

発生環境

温暖・湿潤な気候:ハモグリバエは高温多湿の環境を好みます。特に温室栽培やハウス栽培で発生しやすい害虫です。

春から秋にかけて:温暖な季節に活発に繁殖し、特に春から秋にかけての時期に問題となることが多いです。

防除方法

早期発見と監視:ハモグリバエは小さな害虫であり、葉の内部に潜んでいるため、被害を早期に発見することが重要です。葉の裏側や内部をよく観察し、透明なトンネル状の痕跡が見られたら早急に対策を取ることが必要です。

水で洗い流す:軽度の発生であれば、葉の裏を強い水流で洗い流すことで、卵や幼虫を除去することができます。

農薬の使用:ハモグリバエ専用の殺虫剤や広範囲に効果がある殺虫剤を使用することが有効です。特に幼虫や卵に効く農薬を選ぶことが大切です。また、オーガニック農法を実践している場合は、ニームオイルや天然の殺虫成分を使う方法もあります。

天敵の導入:ハモグリバエの天敵として、寄生バチや捕食性ダニを導入することが効果的です。これらの天敵はハモグリバエの幼虫や卵を捕食し、自然に害虫の数を減らします。

環境調整:温湿度の管理を行うことで、ハモグリバエの発生を抑制できます。過度な湿度や高温を避けるようにし、風通しを良くして害虫の繁殖を抑えることができます。

ハモグリバエはトマトにとって深刻な害虫ですが、早期発見と適切な防除方法を取ることで、被害を最小限に抑えることが可能です。農薬や天敵の活用、環境の管理を組み合わせることで、持続可能な農業を実現できます。

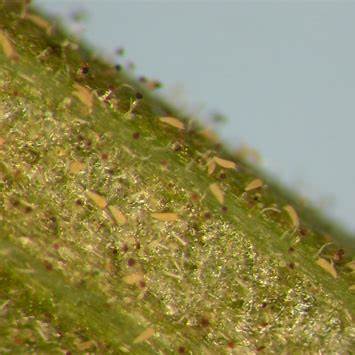

トマトサビダニ

トマトサビダニは、トマトを含む多くの植物に被害を及ぼす害虫で、特に温暖な気候で活発に活動します。以下は、トマトサビダニについての詳細です。

特徴

体長:非常に小さく、約0.2mm程度。肉眼では確認しづらいため、拡大鏡を使用することが推奨されます。

色:一般的には淡い緑色から黄色、橙色まで変化しますが、季節や環境によって変わることがあります。

形態:8本の足を持つダニの一種で、体がくさび形のような形状をしています。

被害の特徴

葉の色が変わる:サビダニが葉の裏側に寄生し、植物の汁を吸うことで葉に斑点が現れ、最初は黄色や白色の小さな斑点が広がります。これが進行すると、葉全体が枯れたり、茶色くなったりします。

進行が進むと、葉の裏側が褐変して光沢を帯びるようになります。果実では、表面が灰褐色になり、ひび割れが生じるようになります。

成長不良:ダニが大量に発生すると、植物の成長が遅れ、果実の生育にも悪影響を与えることがあります。最終的には、枯死することもあります。

発生環境

乾燥した環境:サビダニは乾燥した気候を好むため、特に湿度が低く、気温が高い環境下で発生しやすいです。これがハウス栽培や温室内で問題となることがあります。

夏の季節:夏場の高温乾燥時に活発になりやすいため、特に注意が必要です。

防除方法

早期発見と駆除:トマトサビダニは小さいため、早期に発見し、駆除することが重要です。葉の裏側に拡大鏡を使って確認しましょう。

水で洗い流す:サビダニは水で洗い流すことが可能です。強い水流で葉の裏をしっかり洗うことで、ダニを除去することができます。

農薬の使用:ダニ専用の殺虫剤やダニ剤を使用することが有効です。オーガニックな方法では、ニームオイルやダニの天敵(ダニの捕食者)を活用する方法もあります。

環境調整:湿度を高めることでサビダニの活動を抑えることができます。温室内で湿度管理を行い、過剰な乾燥を避けることが予防に繋がります。

天敵の活用:ダニの天敵として、アダルサビダニやメシアダニなどの捕食ダニを導入することが有効です。

トマトサビダニは小さな害虫ですが、繁殖力が強く、放置すると急速に広がり、トマトの成長に深刻な影響を与える可能性があります。早期に発見し、適切な防除方法を取ることで、被害を最小限に抑えることができます。

ヨトウムシ(夜盗虫)

ヨトウムシは、ヨトウガ科に属するガの幼虫で、トマトを含む多くの作物に被害を与える害虫です。特に夜間に活動し、葉や茎、果実を食害するため「夜盗虫」と呼ばれています。代表的な種類には、ハスモンヨトウやシロイチモジヨトウなどがあります。

特徴

成虫(ガ)

体長:約15〜20mm、翅を広げると30〜40mm

色:灰褐色または茶褐色で、前翅に模様がある

行動:夜行性で、夜間に飛び回って産卵する

産卵:葉の裏や茎に数百個の卵をかためて産みつける

卵

色:白色または淡黄色

形:直径0.5mm程度の球形

産卵場所:葉の裏や地表近くの植物の茎

幼虫(ヨトウムシ)

体長:孵化直後は約2mm、成長すると40〜50mm

色:黒褐色や緑色で、背中に斑点や縞模様がある

行動

昼間は土の中や葉の裏に隠れ、夜間に活動して植物を食害

幼虫の成長段階によっては集団で行動し、大量発生すると壊滅的な被害を与える

食害の特徴

幼虫が成長すると食欲が旺盛になり、葉を食べ尽くす

果実や茎を食害することもあり、収穫量が大きく減少する

蛹(さなぎ)

幼虫は地中に潜り、土の中で蛹になって成虫へと変態する

成虫になるまで約10日〜2週間

被害の特徴

葉の食害

幼虫が葉を食害し、大きな穴が開く

被害が進行すると、葉脈だけが残り、光合成ができなくなる

果実や茎の被害

一部のヨトウムシはトマトの果実や茎を食害し、品質の低下を招く

傷口から病原菌が侵入し、果実が腐ることがある

急速な被害拡大

幼虫は一晩で大量の葉を食べるため、被害が急速に広がる

集団発生すると、農作物が壊滅的な被害を受ける

発生環境

雑草はヨトウムシの産卵場所となり、幼虫の餌場にもなります。

土中で越冬し、昼間は土中に潜むため、土壌の状態も発生に影響します。

水はけが悪いと根腐れを起こしやすく、ヨトウムシの発生を助長する可能性があります。

高温乾燥を好む傾向があり、特に夏場に発生しやすくなります。

防除方法

早期発見と手取り

昼間に葉の裏や土の表面を観察し、卵や幼虫を見つけ次第取り除く

夜間に懐中電灯を使ってヨトウムシを探し、捕殺する

防虫ネットの設置

成虫の飛来を防ぎ、産卵を抑える

天敵昆虫の利用

寄生バチがヨトウムシの幼虫に寄生し、数を減らす

捕食性のクモやカマキリもヨトウムシの天敵

微生物農薬(BT剤)の利用

BT菌を含む農薬を散布し、幼虫の食害を防ぐ

殺虫剤の使用

有効な殺虫剤(ネオニコチノイド系、ピレスロイド系、IGR剤など)を散布

ヨトウムシは抵抗性を持ちやすいため、薬剤のローテーション散布が推奨される

幼虫が小さいうちに散布すると効果が高い

圃場の清掃

被害を受けた植物の残渣を除去し、圃場を清潔に保つ

幼虫や蛹が土中に残らないように耕起を行う

トラップの設置

フェロモントラップを利用し、成虫の発生状況をモニタリング

ヨトウムシは、夜間に活動し、葉や果実を食害する害虫で、放置すると壊滅的な被害をもたらします。 幼虫の発生を早期に発見し、手取りや天敵、殺虫剤を組み合わせて防除することが重要です。特に大量発生すると被害が広がりやすいため、総合的な管理(IPM)が効果的になります。ヨトウムシ対策には、物理・生物・化学・耕種防除を組み合わせた管理がカギになります!

オオタバコガ

オオタバコガは、トマトをはじめとする多くの農作物に被害を与える害虫で、特に果実への直接的な食害が問題となります。オオタバコガの幼虫は強い食欲を持ち、トマトの果実に穴を開けて内部を食害するため、品質の低下や病気の発生を引き起こします。

特徴

成虫(蛾)

体長:約15〜20mm、翅を広げると30〜40mm程度

色:黄褐色〜淡褐色で、前翅には斑点がある

産卵:1匹のメスは数百個の卵を産むことができる

卵

色:白色〜淡黄色(孵化直前には黒くなる)

形:直径0.5mm程度の球形

産卵場所:主に葉の裏側、果実の表面、茎など

幼虫(イモムシ)

体長:孵化直後は約1mm、成長すると30〜40mm

色:黄緑色〜茶色、黒い斑点がある個体も

食害の特徴

葉を食べるが、特に果実の内部を好んで食害する

トマトの果実に穴を開けて侵入し、中を食べる

食害を受けた果実は腐敗し、商品価値が失われる

蛹(さなぎ)

幼虫は土に潜り、土中で蛹になって成虫へと変態する

成虫になるまで約10日〜2週間

被害の特徴

果実の食害

幼虫がトマトの果実に穴を開けて食害するため、商品価値が低下する

果実内部にフンが残るため、品質が著しく悪くなる

食害によって傷ついた部分から病原菌が侵入し、果実が腐ることが多い

葉や茎の被害

幼虫は葉や茎も食害するが、果実を好む傾向が強い

幼い苗が食害されると、生育が悪化し、収穫量が減少する

被害の拡大

繁殖力が非常に高く、温暖な地域では年に5〜6世代も発生することがある

一度発生すると、短期間で被害が拡大する

発生環境

暖かい気候を好み、特に20~25℃の気温を好みます。

降雨が多いと、卵や幼虫が流されるため発生が抑制されます。一方、雨が少ないと発生が多くなる傾向があります。

5~7月と9~10月の春と秋に特に多く発生します。気温が上昇する夏場は少し減少します。

防除方法

物理的防除

防虫ネットの設置

成虫が飛来して卵を産み付けるのを防ぐ

目の細かい防虫ネットを使用し、ハウス栽培では開口部を完全に覆う

生物的防除

天敵昆虫の利用

オオタバコガの卵を捕食する寄生蜂を利用

天敵昆虫を放飼することで、自然な形で害虫の発生を抑える

微生物農薬(BT剤)の利用

BT菌を含む農薬を散布する

幼虫に食べさせることで腸内で毒素を発生させ、害虫を駆除

化学的防除

殺虫剤の使用

有効な殺虫剤(ピレスロイド系、ネオニコチノイド系、IGR剤など)を適切に散布する

ただし、オオタバコガは薬剤抵抗性を持ちやすいため、ローテーション散布が推奨される

農薬の適切な使用時期(卵孵化直後〜幼虫初期)を見極める

耕種的防除

輪作・圃場の清掃

被害を受けた作物の残渣を早めに処分する

オオタバコガの蛹が土壌に残るのを防ぐため、圃場をしっかり管理する

トラップの設置

フェロモントラップを利用し、成虫の発生状況をモニタリングする

オオタバコガは、特にトマトの果実に穴を開けて食害するため、収穫量や品質に深刻な影響を与える害虫です。葉や果実に卵を産み、孵化した幼虫が内部を食い荒らします。防除には、物理的防除(防虫ネット、果実袋掛け)、生物的防除(天敵やBT剤)、化学的防除(適切な農薬使用)、耕種的防除(圃場管理)を組み合わせるのが効果的です。オオタバコガは繁殖力が強く、薬剤抵抗性を持ちやすいため、早期発見と総合的な管理(IPM)が重要になります!

ネコブセンチュウ

ネコブセンチュウは、土壌中に生息する植物寄生性の線虫で、特にトマトやナス、キュウリなどの野菜類に深刻な被害を与える害虫です

特徴

分類:線形動物門 線虫綱 ネマトーダ目 ネコブセンチュウ科

主な種類:

(アレナリア系)

(ホップネコブセンチュウ)

(ジャワネコブセンチュウ)

大きさ:成虫は 0.4~1.3mm程度で、肉眼ではほとんど見えない。

生息場所:土壌中に生息し、植物の根に寄生する。

発生環境

卵のふ化(土壌中でふ化し、幼虫が根に侵入)

幼虫の寄生(根の中に侵入し、植物の養分を吸収)

根のコブ形成(寄生によって根にこぶ状の膨らみができる)

成虫への成長(根の中で成長し、繁殖)

産卵と拡散(根の中または周囲の土壌に卵を産み、新たな寄生サイクルを開始)

1回の産卵で500~2000個の卵を産み、短期間で増殖するため、被害が広がりやすい。

被害の特徴

ネコブセンチュウは、土壌中に生息する線虫の一種で、トマトの根に寄生し、大きな被害をもたらします。主な被害の特徴は以下の通りです。

根にコブができる

根に大小のゴツゴツしたコブ(瘤)が多数発生します。これが植物の水分や養分の吸収を妨げ、生育不良を引き起こします。

生育不良・萎れ

地上部では葉の黄化、萎れ、成長の遅れが見られます。特に乾燥時に水不足のような症状が顕著になります。

収量減少

トマトの果実の数や大きさが減り、品質も低下します。

連作障害として発生しやすい

ネコブセンチュウは一度発生すると土壌に長期間残り、連作することで被害が拡大しやすくなります。

防除方法

ネコブセンチュウの防除には、以下のような方法が有効です。

土壌消毒

・太陽熱消毒

夏場に畑の土をビニールで覆い、1か月ほど日光で加熱消毒する方法。地温が50℃以上になるとセンチュウが死滅しやすくなります。

・薬剤による土壌消毒

ネマトリンやバスアミドなどの薬剤を土壌に混ぜることで、ネコブセンチュウの密度を下げられます。ただし、使用時は適切な方法で行う必要があります。

抵抗性品種の導入

ネコブセンチュウに強い「耐虫性品種」を選ぶことで、被害を抑えられます。

例:「CF桃太郎ネクスト」「ボンリッシュ」など。

休閑・輪作

ネコブセンチュウは特定の作物を好むため、マリーゴールド、ソルガム、ネギ、ムギ類などのセンチュウ抑制効果のある植物を育てることで発生を抑えられます。

有機物の投入

クロタラリア(緑肥)や堆肥を土壌に入れることで、天敵微生物の活動を促し、センチュウを抑えることができます。

天敵微生物の利用

ネコブセンチュウを攻撃する菌類(パスツーリア菌など)を含む微生物資材(例:「ネマキック」「ネマフ」)を利用すると、センチュウ密度を下げる効果が期待できます。

接ぎ木栽培

ネコブセンチュウに強い台木(耐虫性の根を持つ品種)にトマトの穂木を接ぎ木することで、根への被害を抑えられます。

ネコブセンチュウはトマトの根にコブを作り、生育不良や収量減少を引き起こします。発生を防ぐには 土壌消毒、輪作、耐病性品種の導入、天敵微生物の活用などの対策を組み合わせて行うことが重要です。特に、連作を避け、適切な土壌管理を行うこと が長期的な防除に役立ちます。

これらの害虫は、トマト栽培において非常に一般的に見られるものであり、それぞれが異なる時期や環境で繁殖します。害虫の発生を早期に発見し、適切な対策を講じることが、健全なトマト栽培の鍵となります。